ESC - im Ernst?

Eberhard Wolff

Als ich Kolleginnen und Kollegen erzählte, dass ich zum Finale des Eurovision Song Contest in Basel am dortigen Seminar für Kulturwissenschaft im Frühjahrsemester eine Ringvorlesung anbieten würde, waren die Reaktionen gespalten. Klar, viele bekamen ein Leuchten in die Augen. Aber es gab auch Zurückhaltung. Sie wurde meist vorsichtig ausgedrückt. «ESC? Das ist nicht so mein Ding. Ich habe andere Musikvorlieben.» (Ich selbst übrigens auch). Ab und zu wurde deutlich, dass ihnen das künstlerische, vielleicht auch das allgemeine ästhetische Niveau der dortigen Musik zu tief war. Man spricht das nicht so offen aus. Ein wenig Peinlichkeit liegt in der Luft. Peinlichkeit des Aussprechens. Aber auch die Peinlichkeit des ESC.

Lange Jahre war der ESC stark von eindeutigen «Schlagern» und viel unmittelbarem so genanntem Kitsch durchzogen. Dann wurde alles anders. Die (künstlichen?) Dämme zwischen den Genres wurden löchrig. Und mehr noch: Schlager und Kitsch wurden in einer breiteren Öffentlichkeit zu einem Weg queeren Selbstausdrucks, in aller Ernsthaftigkeit. Gleichzeitig bekamen Schlager und Kitsch bisweilen neue Bedeutungs-Verpackungen. Sie wurden ironisch gebrochen. Mir klingt dabei besonders der «schräge» deutsche ESC-Beitrag aus dem Jahr 1998 von «Guildo Horn und den Orthopädischen Strümpfen» mit dem Titel «Guildo Hat Euch lieb» im Ohr. Der Text mündet in die Zeile «Piep, piep, piep, ich hab dich lieb». Der siebte Platz im Finale von Birmingham war für mich kein Ausdruck des schlechten Geschmacks, sondern dass der kreative Umgang mit Stereotypen des «schlechten Geschmacks» hier als Kunstform akzeptiert wurde. Das war nicht ganz neu. «Trash» und «Camp» sind viel ältere Phänomene. Aber es war die Zeit, in der der «verstaubte» ESC wieder Begeisterung von denen erhielt, die sich in den vorderen Reihen kultureller Trends verstanden. Klar, daran hatte auch das Vordringen queerer Kultur seinen grossen Anteil, aber nicht nur. Der queere Kitsch war und ist manchmal spassvoll, auch augenzwinkernd ironisch, teils aber auch bierernst.

Eine Sache, die mich am kulturellen Mega-Phänomen des ESC besonders interessiert, ist diese Gleichzeitigkeit, dieses Ineinanderfliessen von besessener Ernsthaftigkeit und ihrer ironischen Brechung. Sehr schön wird das im ESC-Parodie-Film von Will Farrell «Eurovision Song Contest. The Story of Fire Saga» von 2020 deutlich. Es ist nicht der tollste Film, aber es lohnt sich durchaus, ihn auf Netflix nochmals anzusehen. Selbst nach dem ESC, denn das ist ja bekanntlich gleich wieder vor dem ESC. In diesem Film wird DER typische Musikstil des ESC, seine Gestiken und Gefühle, aber auch die mittlerweile fast dominierende visuelle Funkel- und Glitzer-Ästhetik, bitterbös karikiert. Stereotype lassen sich da nicht umgehen. Und diese Parodie geht praktisch fliessend in eine Showeinlage über, die von «echten» ESC-Stars, darunter einigen Gewinnerinnen und Gewinnern der vorangegangenen Jahre, ernsthaft-professionell und selbstbewusst performiert wird. Oder doch mit einem selbstironischen Unterton? Letztlich karikiert sich der Film sogar selbst, indem er in den Erzählstil einer extra süsslich-seichten Love-Story abstürzt.

Der ESC besitzt solche Doppelbödigkeiten von unmittelbarem Ausdruck und seiner Brechung auf vielen Ebenen. Nicht nur im Feld von Gefühlen, «Kitsch» und Trash. Das Reden über das Scheitern, die «Zero Points», «cringe» Auftritte, schiefgegangene Versuche bedeutet mehr als Ärger oder Schadenfreude. Das gesamte diskursive Dispositiv des ESC beinhaltet neben den Gewinn-Narrativen auch das Gegenbild, die andere Seite von Erfolg und Qualität. Und den Running Gag, dass ESC-Karrieren gar nicht mal im schlechtesten Fall im Abendprogramm von Kreuzfahrtschiffen enden.

An der Uni Basel hat das «AI-ESC»-Projekt diese Doppelbödigkeit aufgegriffen. In der ESC-Woche wählte es aus fünfzehn komplett KI-generierten Liedern im ESC-Stil in der Uni-Aula mit Glitzer und Lichtshow einen Sieger, um gleichzeitig über die Rolle künstlicher Intelligenz in der Gesellschaft nachzudenken.

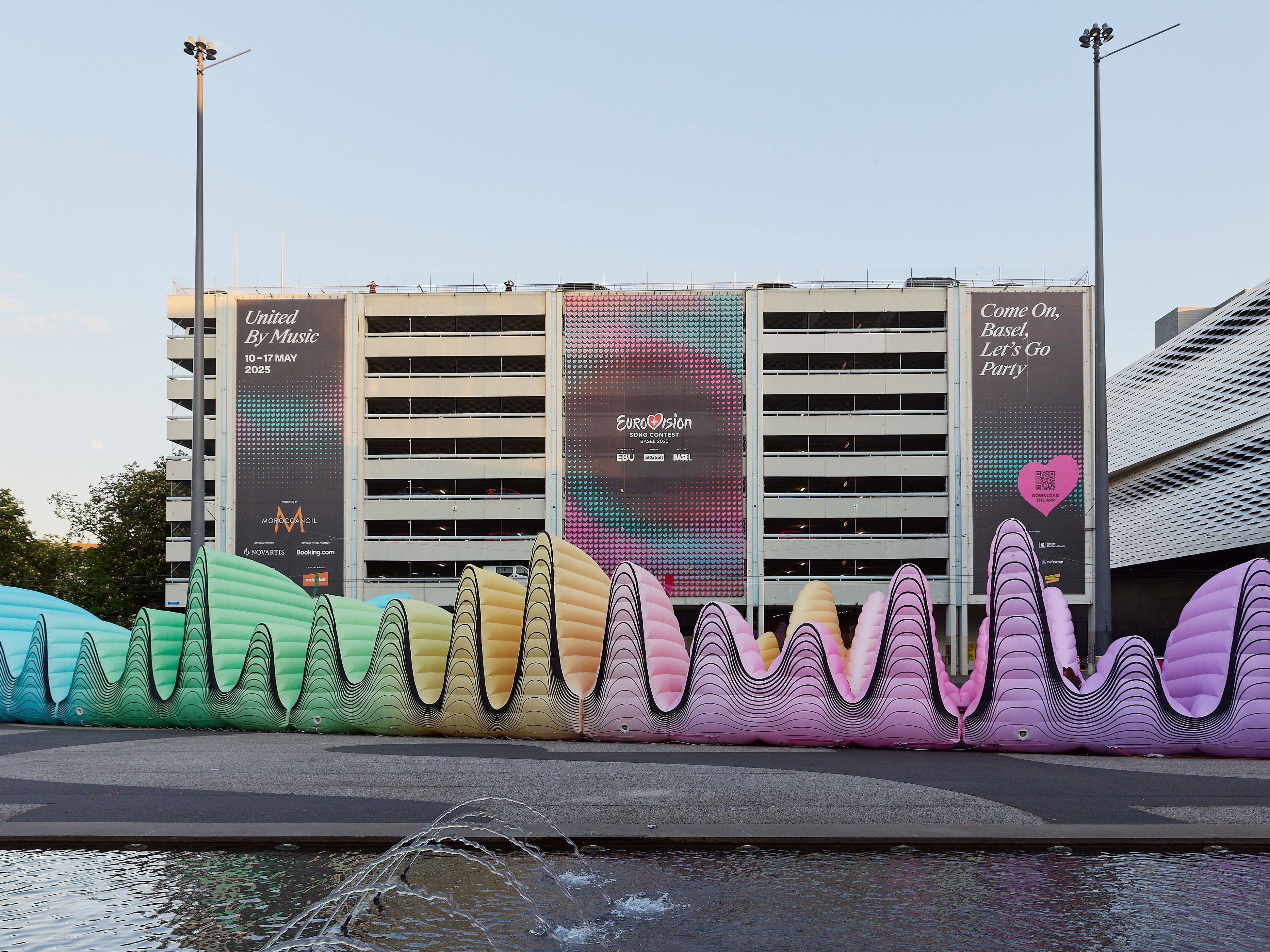

Am herausforderndsten ist für mich diese Doppelbödigkeit beim ziemlich ernsten Thema der nationalen Repräsentationen. Diese Frage sind Christine Lötscher (Zürich) und Markus Tauschek (Freiburg/Br.) in ihren Beiträgen zur Ringvorlesung unterschiedlich angegangen. Repräsentiert der ESC mit seiner offiziellen «United by Music»-Utopie und gleichzeitig einem Meer von nationalen Flaggen, mit der Grundstruktur des Nationen-Wettbewerbs, mit nationalstereotypisch geladenen Performances usw. nun Denationalisierungen, Renationalisierungen oder lediglich einen spielerischen «Playful Nationalism»? Was haben Sie oder habt ihr gefühlt, als es 2024 immer wieder hiess: «Switzerland, twelve points»?

Auch aus diesen Gründen ist die jährliche, sich über Monate hinziehende Dramaturgie des ESC grosses Kino. Und sie wäre ein guter Ausgangspunkt für die Analyse der Kulturpraxis spassvoller, ironischer Brechung ganz allgemein. Ganz im Ernst!