Ringen um Care in der Wissenschaft

Es wird mehr über Care gesprochen – das steht ausser Frage. Grund dafür sind unfassbar viele feministische Aktivitäten. Mit Care beschäftigt sich die Autorin derzeit in Bezug auf ihre eigene akademische Arbeitspraxis. Der Versuch, mit Interviewpartner:innen, die persönliche Gewalterlebnisse schildern, sorgsam umzugehen, führt sie zu einer Suche nach mehr Raum für Care sowie ihrer eigenen Vulnerabilität in der Wissenschaft.

Care hat für mich heute eine tragende und impulsgebende Bedeutung in beinahe allen meinen akademischen Aktivitäten und Bemühungen. Denn seien wir ehrlich: Wissenschaft ist nicht nur Glamour, sondern auch harte und emotionale Arbeit. Dazu gehört die Entwicklung von Strategien im Umgang mit ganz unterschiedlichen Herausforderungen, die sich mir als Doktorandin in dieser Ballung neu stellen und die von der Betreuung von Studienarbeiten bis hin zum sorgsamen Austausch mit Interviewpartner:innen für meine Qualifikationsarbeit reichen. Die Vorbereitung dafür kommt nur zum Teil aus meinem Studium und daher muss ich mir etliche Care-Strategien selbst neu aneignen. Wer dazu noch versucht, dem feministischen Selbstanspruch gerecht zu werden, diese Arbeit möglichst sorgfältig, stets kritisch-reflexiv und verantwortungsbewusst zu machen, wälzt sich regelmässig wegen dieser in der Nacht. Daher mein Wunsch, über diese Herausforderungen zu schreiben und sie selbst textlich fassbar zu machen.

Text, Text, Text: Wie kann ich einen Prozess beschreiben, in dem ich noch mittendrin bin?

Ich nehme das, was ich hier gerade tue, als Ausgangspunkt: Mir aktiv Zeit zu nehmen, um diesen Artikel zu schreiben und dafür ausreichend Konzentration aufzubringen, ist nicht so einfach, wie es die neoliberalen Quick Fixes aus Ratgeberliteratur und Artikeln von semi-qualifizierten Coaches wirken lassen. Mit Blick auf das Thema Care reicht es nicht einfach, Zeit dafür in meinem Kalender zu blockieren. Vor allem dann nicht, wenn es um höchstpersönliche Fragen geht. [i]

Meine tausend To-Dos sind gerade alle neben mir auf hübschen grünen, türkisen und rosa Post-its notiert. Alle bitten gleichzeitig um meine Aufmerksamkeit und schreien: Kümmere dich um mich! Um euch einen Einblick in meine Arbeitswelt zu geben: die Koordination eines Panels zu sexualisierter Gewalt an Hochschulen, die Organisation eines Workshops zu Care in der Forschung, das Theoriekapitel und die Materialanalyse für meine Dissertation, der Vortrag für einen internationalen Kongress, die Konzeption und Durchführung einer Lehrveranstaltung – beim Aufzählen geht mir langsam der Atem aus. Das ist alles sehr spannend und bietet mir viele Möglichkeiten. Es beinhaltet aber auch sehr viel emotionale Arbeit: Es umfasst die Suche nach sorgsamen Reaktionen auf plötzlich auftretende Probleme, den Wechsel von verschiedenen Rollenhüten in Zeitraffer, das Bewahren persönlicher Grenzen – und letztlich alle kommunikativen Anstrengungen beim Versuch, Räume entgegen vorherrschender Geschlechternormen anders zu gestalten. Ich streife nur die Spitze dessen, was emotionale Arbeit alles sein kann: Leben eben. Daher hilft mir in dieser Situation beim Schreiben am ehesten noch die Deadline, um diesen Artikel und das, was ich hierzu zu sagen habe, aber vielleicht noch nicht so einfach in Worte fassen kann, festzuhalten. Ich frage mich: Wo also kann ich in diesem teils schönen, teils extrem verunsichernden Tumult sorgsam ansetzen?

«Now that it’s raining more than ever, know that we’ll still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella.» [ii]

In der Auseinandersetzung mit Care ringe ich um Grundsätzliches. Der Begriff Care beschäftigt mich wissenschaftlich und im sonstigen Alltag – angeregt durch den Besuch eines Workshops bei Lisa Lindén im ersten Semester meines Doktorats, als sich meine Wahrnehmung auszudehnen begann. [iii] Die Erkenntnis, dass Care ein allgegenwärtiges, politisches und vieldeutiges Phänomen ist, das sich von den herkömmlichen und letztlich sehr engen Vorstellungen von Care als Erziehungs- und Hausarbeit, die lange als ‘weiblich’ festgeschrieben waren, unterscheidet, war für mich aufschlussreich. Nicht zuletzt: Care wird auch dort spürbar, wo sie fehlt. [iv]

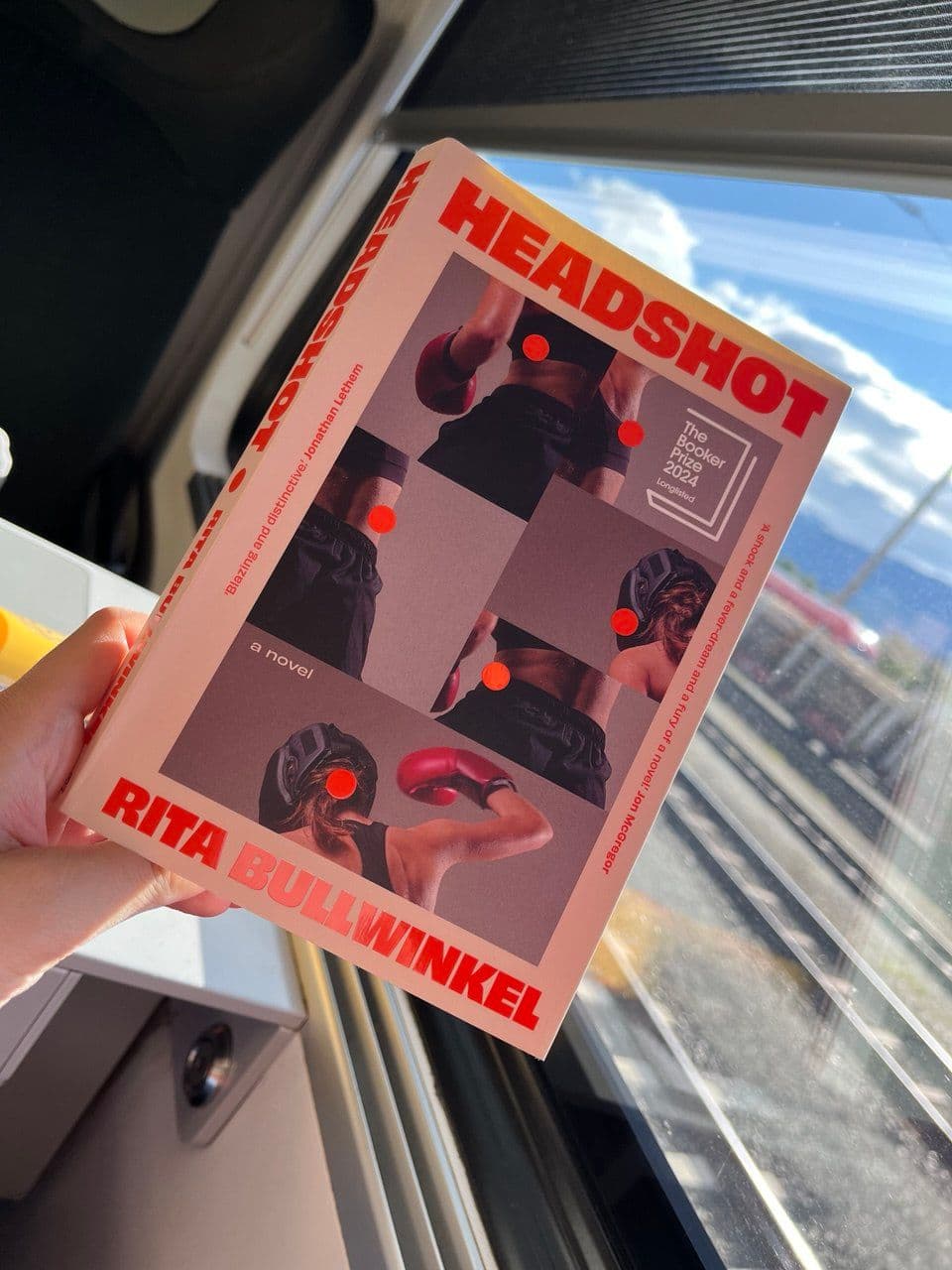

Auch das Schreiben, das in der Wissenschaft oft im Unsichtbaren geschieht, erfordert Care. Das Schreiben über und das Ringen um die verschiedenen Bedeutungen von Care (mit Care) zeigen mir, wie wichtig mir ein umfassendes Engagement für Care in der Wissenschaft geworden ist. Denn das Schreiben bringt selbst ganz viele Unsicherheiten mit sich. Um meinen eigenen Schreibunsicherheiten zu begegnen, lese ich derzeit viel und entdecke Romane als Medium für mich neu, was mir im Studium leider nie gelungen ist. Gerade in der Wissenschaft erlebe ich viele Schreibkonventionen, die diese Unsicherheiten verstärken, anstatt ihnen wohlwollend zu begegnen. Dabei hätte ich gerade das Eintauchen in Literatur und den Austausch über das Schreiben gebraucht, um mich diesen Unsicherheiten besser und sorgsamer annähern zu können. Inzwischen spüre ich, dass ich, wenn ich meinen eigenen Wünschen in diesem harten Promotionsprozess halbwegs gerecht werden will, das Entdecken des Schönen im Umgang mit dem Harten (zum Beispiel in der Literatur, in der Musik, in den zwischenmenschlichen Beziehungen) nicht mehr als ausserprofessionell begreifen kann. Die Grenze zwischen akademischem und kreativem Schreiben will ich mit Care verschieben. [v] Die engen und vergeschlechtlichten Bedeutungen von Care will ich sprengen. Genau das hilft mir, das Schreiben zu einer Angelegenheit zu machen, die mit Selbstfürsorge verbunden ist.

Ich habe mich schon seit einiger Zeit an den Inhalt dieses Artikels herangetastet, habe inhaltliche Skizzen gemacht und wieder verworfen – und ich habe sehr viel über Care gelesen. So viel, dass es mich immer noch überwältigt. Denn über Care ist in den letzten Jahrzehnten sehr viel Kluges geschrieben worden, und dennoch ist Care in der gelebten Wissenschaftspraxis immer noch ein Randthema. Medial wird zwar auch mehr über Care (als Arbeit) veröffentlicht, nur leider wird das Thema immer noch als ein ‘Frauenthema’ verhandelt, was den vielen Bemühungen feministischer Theoretiker:innen und Aktivist:innen kaum gerecht wird.

Wer versucht, Care in der Wissenschaft einzufordern, wird oft höflich belächelt. Das ist wie bei so vielem, was an den Universitäten (aber auch ausserhalb) passiert. Die Suche nach Quick Fixes ist stets spürbar: Entwickelte Massnahmen greifen nicht, Nachwuchsforschende müssen stets selbst aktiv werden und Eigenlösungen finden. Dabei werden direkt und indirekt Probleme negiert, die eigentlich erfordern, dass wir es besser machen müssen als bisher. Denn wir täten alle gut daran, Forderungen wie «Fix the System, not the Women» [vi] mehr Raum zu geben. Vereinfachende Ratschläge, wie man sich besser abgrenzen kann, verkennen, dass wir uns noch immer in patriarchalen Strukturen bewegen. Und solche vereinfachenden Ratschläge fallen häufig. In der Wissenschaft beschäftigen wir uns jedoch mit vielen Themen, die Anlass zur Sorge geben und selbst der Sorge bedürfen. Und wir tun dies vor dem Hintergrund all des Leids in der Welt, das unter anderem durch die aktuellen geopolitischen Kriege zumindest indirekt immer spürbarer wird.

Wenn wir genauer hinschauen, können wir beginnen, die schmerzvolle Kehrseite anzuerkennen, die dadurch entsteht, dass Care strukturell fehlt oder nur manchen zugutekommt: Sich abzugrenzen kann für Frauen, für nicht-binäre Menschen und für Männer, die von Gewalt verherrlichenden Stereotypen von Männlichkeit abweichen, zu weiteren Ausschlüssen führen und in gravierenden Situationen sogar tödlich sein. Care ist schliesslich überlebensnotwendig und die heutigen Care-Strukturen wurden und werden mit Gewalt durchgesetzt. Sei es subtil mit Worten oder Gesten oder direkt physisch. Diese Gewalt kann sich selbst nach innen richten, wenn das Umfeld im wahrsten Sinne des Wortes sorglos ist. Es bleibt eine kollektive Anstrengungsleistung, diese Unterlassungsgewalt nicht länger herunterzuspielen. Die Lage ist auch meines Erachtens – und mit Blick auf meine eigene Vergangenheit, die ich hier nicht näher preisgeben werde – dramatisch; aber nicht hoffnungslos.

Wie also mit Care forschen und sich für Care in Wissenschaft engagieren?

Für mich wurde der Mangel an Care in der Wissenschaft im Prozess meiner ersten Interviewerhebungsphase fassbar. Obwohl ich bereits im ersten Jahr meiner Promotion mit Themen wie dem plötzlichen Verlust meiner Mutter konfrontiert wurde, hatte ich diese bis dahin oft als mein ‘persönliches’ Problem abgetan. Meine Interviewpartner:innen vertrauten mir dann plötzlich ihre eigenen Gewalterlebnisse an – und ich hatte für meine eigenen noch gar keine Worte gefunden.

Heute, ein Jahr später, bemühe ich mich, meine persönlichen Themen, auch wenn diese für mich besonderen Schutzbedarf haben, nicht als ausserhalb meiner wissenschaftlichen Praxis stehend zu betrachten. Denn meine Erfahrungen leiten meine Forschung, und das lässt sich methodisch nur bedingt kontrollieren. Die tausend Dinge, die ich oben aufgezählt habe, mache ich aus persönlicher und professioneller Überzeugung. Sie erfordern emotionale Arbeit und sind gleichzeitig für mich überlebensnotwendig. Sie sind Antrieb und Gegenstand meiner Arbeit zugleich. Ich wälze diese Gedanken in der Nacht, weil sie mir wichtig sind und ich sie nicht loslassen möchte.

Eine wichtige Arbeitsdefinition von Care als Praxis lieferten Bernice Fischer und Joan Tronto (1990) in ihrem programmatisch betitelten Artikel Towards a Feminist Theory of Caring:

«[Caring is] a species activity that includes everything that we do to maintain, continue, and repair our “world” so that we can live in it as well as possible. That world includes our bodies, our selves, and our environment, all of which we seek to interweave in a complex, life-sustaining web.» [vii] Keine weitere Emphase nötig.

Die Autorinnen weisen darauf hin, dass diese Definition immer mit den eigenen Erfahrungen abgeglichen werden muss und sich nicht nur auf Menschen beschränkt. Mich hat vor allem ihre Feststellung zu Beginn des Artikels ergriffen und hält mich immer noch fest. Erstens, geht es ihnen machtkritisch darum aufzuzeigen, wie repressiv Care in einer nicht-feministischen Welt ist. Zweitens, kritisieren sie, dass in den überlieferten moralphilosophischen Vorstellungen eines ‘guten Lebens’ Care gar nicht vorkommt beziehungsweise einen intellektuellen Wert zugewiesen bekommt. Diese Sätze machen für mich deutlich, dass Care lange nicht als Teil der Wissenschaft betrachtet wurde.

Kein Wunder also, dass Konzepte wie Vulnerabilität und Wohlbefinden von Forschenden selbst erst in den letzten Jahrzehnten vermehrt in wissenschaftlichen Debatten und Arbeitskreisen auftauchen oder gar als Untersuchungsprinzipien betrachtet werden. [viii] Kein Wunder, dass es mir selbst so schwerfällt, über diese Themen zu schreiben. Und kein Wunder, dass ich Angst habe, dass ein Schreiben über persönliche Herausforderungen zu einem drohenden Ausschluss führt.

Auch wenn es wichtig ist zu betonen, dass Care kein Wohlfühlkonzept ist [ix], so enthält es doch wichtige Impulse, um feministische Forschungsethiken weiter zu leben. Zu meiner Rettung bewege ich mich derzeit in einem Umfeld, in dem mein eigenes Ringen um Care nicht auf komplette Ablehnung stösst, auch wenn sich meine Situation in der Wissenschaft weiterhin oft prekär anfühlt. In unterschiedlichen Formaten gehe ich das Thema an. Zwei Beispiele dafür sind die kooperative Gestaltung eines Workshops [x] und eines Public Talks [xi], an denen Forschende anderer Universitäten und Fachbereiche mit warmem Interesse mitwirkten und teilnahmen. Hier spüre ich, dass das Ringen nicht aufhört, aber in gemeinsamen Verbindungen münden kann, die nicht an institutionellen Grenzen haltmachen.

Bei meiner Suche nach Care und Raum für meine höchstpersönliche Vulnerabilität habe ich Vorbilder:innen entdeckt, die mir Hoffnung geben. [xii] Sie verschieben die Grenzen hinsichtlich dessen, wie vulnerabel sich forschend Schreibende zeigen können, ohne hierfür diskreditiert zu werden. Und sie nähren meinen wachsenden Wunsch und Anspruch, einen Einfluss auf diese ausgrenzenden Strukturen auszuüben, der Impulse setzt – um sie mit anderen fürsorglicher zu hinterlassen, als wir sie vorgefunden haben.

Zitation

Anna Kerstin Kraft, Ringen um Care in der Wissenschaft, in: das.bulletin, 27.07.2025, URL: https://ekws.ch/de/bulletin/post/ringen-um-care-in-der-wissenschaft.