#1 In der Bahnhofshalle und im Tropenhaus

Ein Spaziergang durch Basel führt von den Alpen in die Tropen: Magdalena Bucher und Theres Inauen erkunden, welche Landschaften wir im Kopf haben, wenn wir an Berge denken – und fragen, ob Edelweiss und Orchidee nicht doch mehr gemeinsam haben, als man auf den ersten Blick denken mag.

Es ist ein Freitag im Februar dieses Jahres, gegen Mittag, es ist kühl und grau. In der Halle des Basler Bahnhofs SBB kommen von der Passerelle über den Gleisen Menschen die Rolltreppen und Stiegen herunter, queren die Halle und bewegen sich in Richtung der Ausgänge. Manche bleiben stehen, warten oder schlendern etwas ziellos umher. Andere sitzen auf den Bänken rund um den offiziellen Treffpunkt, schauen auf ihre Mobiltelefone oder trinken einen Coffee-to-go. Neben ihnen stehen grosse Koffern, in langen Taschen verbergen sich womöglich Skiausrüstungen, Wanderstöcke sind an den Tagesrucksäcken festgezurrt.

Die Gipfel und hohen Bergflächen im Schnee, die Täler hinunter graues Gestein, grüne Flächen, Felsen und Tannen. Es war nasskalt, das Wasser rieselte die Felsen hinunter und sprang über den Weg. Die Äste der Tannen hingen schwer herab in die feuchte Luft. Am Himmel zogen graue Wolken, aber alles so dicht, und dann dampfte der Nebel herauf und strich schwer und feucht durch das Gesträuch, so träg, so plump. Er ging gleichgültig weiter, es lag ihm nichts am Weg, bald auf- bald abwärts.[i]

Irgendwo mittendrin treffen wir uns – zwischen den beiden Situationen, die hier am Anfang unseres Beitrags stehen, und irgendwo zwischen den Menschen am Bahnhof SBB: Theres und Magdalena. Beide arbeiten wir am Seminar für Kulturwissenschaft und Europäische Ethnologie in Basel, gemeinsam wollen wir diese Kolumne den Bergen – den vielen Bergen – widmen. Wir haben uns am Basler Bahnhof verabredet, allerdings nicht, um uns den Reisenden anzuschliessen, sondern der grossformatigen Gemälde wegen, die hier hängen. Es sind Ansichten des Vierwaldstättersees, des Jungfraujochs, von Gstaad im Berner Oberland, Zermatt mit dem Matterhorn, des Silsersees im Engadin. Es sind Landschaften, die uns nur allzu bekannt vorkommen; Landschaften, wie sie Georg Büchners Lenz aus oben zitiertem Ausschnitt durchwandert haben könnte; Landschaften, wie sie sich in so manchem literarischen oder künstlerischen Werk, in der Werbung oder einer politischen Publikation als Kulisse, als Spiegel seelischer Zustände oder Gegenspieler für Abenteuer zur Formel verdichtet haben.

Der oftmals panoramische Blick, der in diesen Bildern eingenommen wird, die Aus-Blicke in die Ferne, die Über-Blicke und Weit-Blicke, die Höhen und die Niederungen, das Oben und Unten, Nähe und Distanz, Erhabenheit und Demut – diese wohlbekannten bildlichen und erzählerischen Mittel, die auch in den Gemälden in der Bahnhofshalle wirken, scheinen uns als Ausgangspunkt für unser Kolumnen-Vorhaben fruchtbar: Welche Landschaften haben wir eigentlich im Kopf, wenn wir an Berge denken, über Berge reden oder schreiben? Und: Wie können wir diese dominanten «Bild- und Erzähl-Typen» mit neuen, anderen Perspektiven auf Berg-Welten ergänzen?

«This is not a Bergspitze»

Die Gemälde in der ehemaligen Schalterhalle des Bahnhofs führen uns – zumindest gedanklich – weg von diesem hochurbanen Ort in «typische» Schweizer Berglandschaften. Sie wecken Erinnerungen und Erwartungen gleichermassen: an glasklare, von imposanten Bergketten gerahmte Seen, schroffe Felswände und saftig-grüne Weiden, vereinzelte knorrige Tannen über steilen Abhängen, glühende Himmel, und da und dort vom Wetter dunkel gefärbte Holzhäuser. Wir beide sind in der Schweiz aufgewachsen und kennen diese Bergwelten seit unseren Kindheiten, von unternommenen Wanderungen oder aus Erzählstoffen wie Schellenursli oder Heidi. Nur allzu vertraut bedienen diese Malereien unsere romantischen Vorstellungen einer «alpinen Schweiz».

Weshalb treffen wir auf solche Gemälde ausgerechnet am Basler Bahnhof? Basel, am nordwestlichen Rand der Schweiz gelegen, ist keine jener Schweizer Städte, die Bergpanoramen auf ihre Ansichtskarten druckt – im Gegenteil: In der aktuellen Werbekampagne der Stadt Basel sind unter dem Spruch «This is not a Bergspitze – Schweiz mal anders – This is Basel» die Roche-Türme zu sehen. Obwohl der Slogan Basel als «die andere Schweiz» verspricht, knüpft er gleichwohl an der Bergspitze an, jenen Gipfeln, wie Autor Elias Canetti es einmal formuliert, die «in ihren Spitzen oben getrennt, […] unten wie ein einziger, riesiger Körper zusammen[hängen]. Sie sind ein Leib, und dieser Leib ist das Land selbst.»[ii]

An den Grenzen zu Deutschland und Frankreich gelegen, ist Basel ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt – nicht nur für Menschen mit touristischen Absichten, aber auch. Deshalb wurden in den 1920er Jahren die Gemälde in der Basler Bahnhofshalle im Auftrag der Bergbahnen und der Schifffahrtsgesellschaften der jeweiligen Tourismusregionen zu Werbezwecken installiert. Heute zeugen die Bilder vom Aufschwung des internationalen Tourismus zu Beginn des 20. Jahrhunderts und stehen als Teil des architektonischen Gesamtensembles der Basler Bahnhofshalle unter Denkmalschutz. Sie sind nicht nur Zeichen einer frühen Schweizer Tourismusförderung, sondern tragen auch zur Verstetigung jener vorher erwähnten spezifischen alpinen Bild-, Erzähl- und Erfahrungswelt bei. In gewissem Sinne stehen wir hier im Bahnhof Basel am «Tor zur Alpenschweiz», deren image- und identitätspolitisches Programm sich in solchen Bildern verdichtet. Nationale Identität und bildgewaltige Bergnatur verbinden sich in der Botschaft, die nicht nur transportiert, was wir in wenigen Zug-Stunden landschaftlich erwarten dürfen, sondern uns auch in Erinnerung ruft, was dieses Land, an dessen Rand sich Basel befindet, «im Kern» ausmachen soll. Dieses spezifische Bildprogramm der Schweizer Alpenwelt, das spätestens seit dem 19. Jahrhundert öffentlichkeitswirksam gepflegt wird, dominiert nach wie vor unsere Vorstellungen und Selbstverständnisse, Werbungen, Ausflugs-Selfies oder Debatten um Naturschutz und die Bewahrung von «alpiner» Kultur.

Im tropischen Bergnebelwald

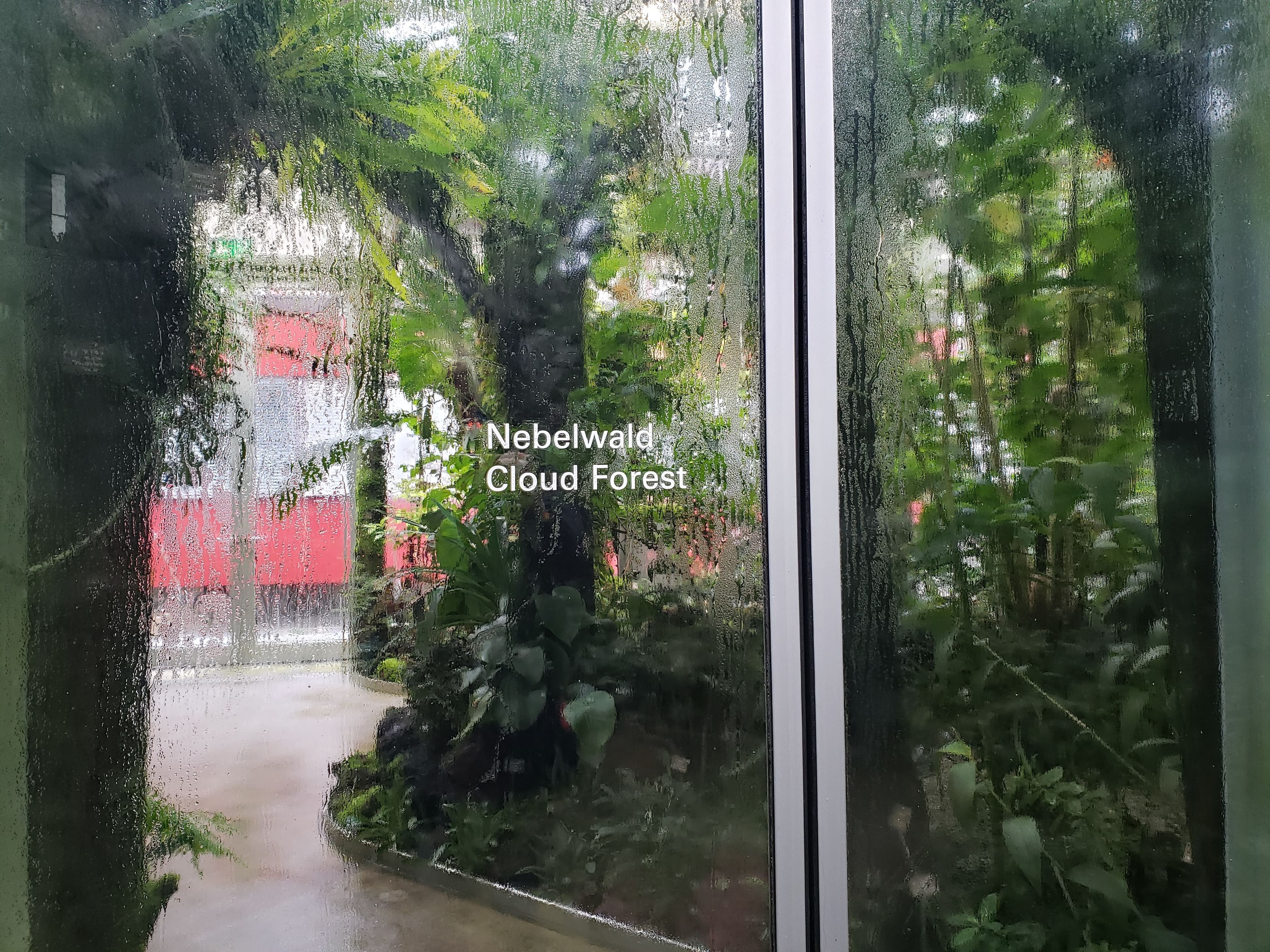

Knapp zweieinhalb Kilometer entfernt vom Bahnhof SBB liegt unser zweites Ziel an diesem Tag: das Tropenhaus des Botanischen Gartens der Universität Basel. An diesem kühlen, windigen Mittag, der Verkehr rege und laut auf den noch feuchten Strassen, rückt die Stadt in weite Ferne, sobald sich die Eingangstür des Tropenhauses hinter uns geschlossen hat.

Es umgibt uns feuchtwarme Luft, es riecht nach Blüten und Moosen, unter einem grossen Dach aus dunklen Blättern entdecken wir einen giftgrünen kleinen Frosch, die Klimaanlage brummt leise und beständig. Die von der Feuchtigkeit beschlagene Glastür zum 2023 neu installierten und in Europa einzigartigen «Nebelwaldhaus» öffnet sich automatisch, als wir darauf zugehen. Dahinter tauchen wir ein in die Nachbildung einer Berg-Welt, welche auf den ersten Blick so gar nichts mit derjenigen tun hat, die wir zuvor in der Bahnhofshalle gesehen haben. Eine Berg-Welt, die wir nicht kennen und mit unserem Berg-Wissen auch nicht als solche lesen oder erfahren können. Hier begegnen uns Berge weniger als Bilder, als damit verknüpfte Erinnerungen und Vorstellungen – wie gerade eben in der Bahnhofshalle – sondern als Erfahrung von Düften, von Pflanzen, deren dichtem Blätterwerk und der hohen Luftfeuchtigkeit. Was sich anfühlt wie ein Eintauchen ist aber in hohem Masse technisch angelegt: Namenstäfelchen an den Bäumen und Pflanzen verweisen auf botanisches Wissen und die Vermittlung desselben, die surrende Klimaanlage und das künstliche Licht machen auf die Infrastrukturen aufmerksam, die es braucht, um die Pflanzen hier am Leben zu erhalten.

Bergnebelwälder, so verdeutlicht es die Infotafel, sind immergrüne Wälder, die in den tropischen Klimazonen auf einer Höhe zwischen 1500 und 2500 m. ü. M. vorkommen, «dort, wo es das ganze Jahr lang kühl und sehr feucht ist». Tausende unterschiedliche Pflanzen wachsen in diesen Wäldern, viele davon sind auf das spezielle Klima angewiesen und gedeihen darum ausschliesslich in den tropischen Gebirgsregionen. Uns wird bewusst, wie sehr unsere sinnliche Wahrnehmung unser Fragen prägt. Während der Blick auf die Gemälde in der Bahnhofshalle eher unser analytisches Vokabular angesprochen hat, versuchen wir das Erleben des im botanischen Garten nachgebildeten Bergnebelwalds eher beschreibend-assoziativ zu fassen. Wir staunen über die seltenen tropischen Berg-Orchideen, denn sie sind gerade nicht, was wir erwarten, nicht, was wir gewohnt sind, wenn wir an Berge denken, und machen deshalb eine Grenze erfahrbar, die unser Wissen und unser Schreiben darüber infrage gestellt:

Was lesen und verstehen wir eigentlich als Berg, als alpin, als montan, und warum? Weshalb ist es so schwierig, unsere gewohnten Perspektiven und Erwartungen zu verlassen, wenn wir an Berge denken? Wie können wir auch andere Ökosysteme als «montan» begreifen? Welche verschiedenen Erzählungen über Berge und Beziehungen zu den Bergen werden in den Gemälden in der Bahnhofshalle und in der Nebelwald-Anlage im Botanischen Garten beschreib- und erlebbar? Und was haben die Ansicht vom Vierwaldstättersee und die hier blühenden ecuadorianischen Orchideen trotz aller Unterschiede doch gemeinsam? Was ist uns wichtig an unseren Beziehungen zu den Bergen und was können wir von anderen Menschen lernen, wenn wir sie dazu befragen?

So startet unsere Reise mit dieser Kolumne irgendwo zwischen einem Gemälde des Matterhorns und Berg-Orchideen und schliesslich auch einigen Fragen an die Lesenden:

Welches Bild haben Sie vor Ihrem inneren Auge, wenn Sie an Berge denken? Welche persönliche Berg-Geschichte erzählen Sie gerne weiter? Und wohin würden Sie uns mitnehmen, um gemeinsam über Ihre Berg-Beziehung nachzudenken?

Wenn Sie möchten, schreiben Sie uns: dasbulletin@ekws.ch

Tipps:

Zitation

Magdalena Bucher, Theres Inauen, #1 In der Bahnhofshalle und im Tropenhaus , in: das.bulletin, 18.09.2025, URL: https://ekws.ch/de/bulletin/post/1-in-der-bahnhofshalle-und-im-tropenhaus.

Magdalena Bucher