«Accessoires» – Ein Dialog über die Ästhetisierung des Alltäglichen

Die Ausstellung «Accessoires. Objekte der Begierde» lädt die Besucher:innen des Landesmuseums ein, Alltags- und Gebrauchsgegenstände zu bestaunen. Dabei zeigt sich, dass Accessoires stets eine soziale Realität widerspiegeln, Aufschluss über Status und Klasse ihrer Träger:innen geben und ästhetische Praktiken verkörpern. Im Dialog beleuchten die Autorinnen Aline Steiger und Hanna Weissgerber die Stärken und Schwächen dieser Ausstellung über die vermeintlich modischen Nebensächlichkeiten.

An einem Sonntag im Oktober besuchten wir, Aline und Hanna, gemeinsam die Ausstellung «Accessoires. Objekte der Begierde» im Landesmuseum Zürich. Im Anschluss tauschten wir uns an einem Bistrotisch im Museumscafé bei Cappuccino und Zitronenlimonade über das Gesehene aus und diskutierten unsere Eindrücke, Fragen und Gedanken. Der daraus entstandene Text lässt die Leser:innen an unserer Auseinandersetzung mit den Ausstellungsobjekten und deren Inszenierung teilnehmen. Wir möchten damit deutlich machen, dass Ausstellungen erst im gemeinsamen Besprechen und Widersprechen, im Weiterdenken und im Einnehmen neuer Perspektiven lebendig werden.

Alltagsgegenstände im Museum

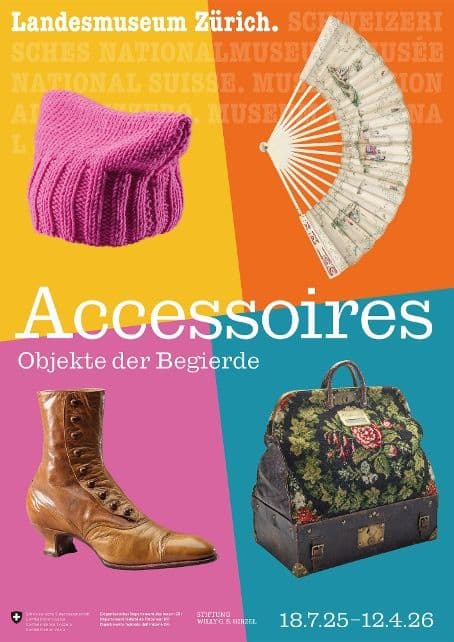

H.W.: Das Plakat für die Ausstellung «Accessoires. Objekte der Begierde.» ist knallig und flippig – es setzt sich aus vier Teilen in vier Farben zusammen, bildet vier Accessoires aus unterschiedlichen Zeiten und in unterschiedlichen Formen ab und kündigt damit an: Die Ausstellung gibt einen vielseitigen Einblick in die Themenwelt der Accessoires. Auch der Einführungstext zu Beginn der Ausstellung verspricht, den Besuchenden Accessoires in verschiedenen zeitlichen und räumlichen Kontexten zu präsentieren – «von Kopf bis Fuss». Dabei wird betont, dass Accessoires auch immer ein Ausdruck von Status sowie Individualität sind. Findest du, die Ausstellung hält ihr Versprechen?

A.S.: Beim Betreten der Ausstellung wird schnell die Bandbreite der Objekte deutlich: Die Auswahl reicht von Taschen mit mittelalterlichen «Minnemotiven» über Fächer mit französischer Spitze bis hin zu pinkfarbenen Regenschirmen, die in feministischen Protestaktionen zu verorten sind. Dabei werden die Objekte nicht isoliert gezeigt, sondern in ihren Objektfamilien präsentiert: Taschen, Schuhe, Hüte, Fächer, Tücher und Schirme bilden jeweils eine Station innerhalb des Rundgangs und werden hier einander gegenübergestellt und miteinander in Bezug gesetzt. So zeigt die Ausstellung nicht bloss die einzelnen Objekte, sondern macht in den Begleittexten sichtbar, wie sich in ihnen gesellschaftliche Bedeutungen, Körperpraktiken und ästhetische Vorstellungen einschreiben. Auch die Alltäglichkeit der Accessoires wird immer wieder betont. Wobei die Frage aufkommt, wie Gebrauchsgegenstände des Alltags im Museum präsentiert werden können. Wie findest du, hat die Ausstellung das gelöst?

H.W.: Für mich war auffällig, wie entfremdet viele der Objekte präsentiert und wie stark sie durch ihre Inszenierung aus dem Alltäglichen herausgelöst wurden. Accessoires sind ja eigentlich vertraute Begleiter und Ausdruck von Darstellungs- und Körperpraktiken mit langer kultureller Tradition. Sie sind per se Dinge, die nah am Körper getragen, täglich berührt, benutzt und damit in eine intime Beziehung eingebunden sind. Sie erzählen von Hautkontakt, von Gebrauchsspuren, von einer bestimmten Körperpraxis. Genau diese Dimension der Nähe, der taktilen Erfahrung, wird in der musealen Inszenierung dieser Ausstellung aber unweigerlich aufgehoben. Die Objekte befinden sich in Vitrinen und sind aus ihrer alltäglichen Funktion des Gebrauchsgegenstands herausgelöst, sie treten so fast als entrückte Artefakte auf. Ich hätte mir von der Ausstellung gewünscht, dass sie mit unterschiedlichen Zugänglichkeiten zu den Ausstellungsobjekten gearbeitet und sich nicht nur auf eine visuelle Ebene beschränkt hätte. Denn beim Betrachten der Objekte habe ich mich immer wieder gefragt: Wie fühlt sich das wohl an? Wie schwer ist das? Kann ich das ebenfalls anziehen? Würde mir das stehen? Mir ist bewusst, dass eine Umsetzung davon bestimmt nicht einfach gewesen wäre – eine Arbeit mit Duplikaten zum Beispiel wäre meiner Meinung nach aber spannend gewesen.

A.S.: Ja, das habe ich mir auch gedacht! Wir müssen hier aber beachten, dass sich Alltagsgegenstände immer in einem Spannungsfeld zwischen Repräsentation und Funktion befinden und die Ausstellung genau diese Fragen stellt: Ist ein Fächer ein Hilfsgegenstand, um Luft zu bewegen, oder ein Marker von Klasse? Dient ein Schirm bloss dem Schutz vor Regen oder ist er Ausdruck eines besonderen Kleidungsstils? Ich finde, dass die Ausstellung dieses changierende Verhältnis herausarbeitet: Accessoires sind funktionale Objekte und zugleich sichtbare Selbstinszenierungen. Meiner Meinung nach lohnt es sich, Alltagsgegenstände zur Abwechslung mal entfremdet zu präsentieren, da gerade im Kontext des alltäglichen Gebrauchs die Dimension der Repräsentation – also deren Bedeutungszuschreibung – oft vergessen geht. Kann die Trennung durch eine Vitrine nicht auch eine neue Zugänglichkeit auf einer abstrakten Ebene schaffen?

H.S.: Ja, das stimmt. Mir ist zudem aufgefallen, dass die Ausstellung eine Alternative für das fehlende Anfassen der Ausstellungsobjekte anbietet, indem die Besuchenden Touchscreens für Informationen über die einzelnen Objektgruppen berühren können und müssen. Im Ruhezustand erscheinen Fotografien der ausgestellten Stücke, beim Antippen öffnen sich die Geschichte und Archivangaben dahinter. Das kalte, glatte Display ist zwar kein Ersatz für das fehlende sinnliche Erfahren, bietet aber trotzdem einen anderen Zugang zu den Ausstellungsobjekten.

A.S.: Ja, diese Verschiebung finde ich sehr spannend… Durch Antippen, Scrollen und Zoomen entsteht eine indirekte, stellvertretende Form der Berührung!

Objektkultur und soziale Realität

A.S.: Die Ausstellung schafft es auf bemerkenswerte Weise, über vermeintlich neutrale Alltagsobjekte Fragen nach sozialer Ungleichheit und Prozesse sozialer Aus- und Abgrenzung sichtbar zu machen. Immer wieder wird deutlich, dass Accessoires nicht nur schmückende Objekte sind, sondern soziale Marker und somit auch Ausdruck von Klasse, gesellschaftlichen Hierarchien und bestimmten Lebensformen sind. Besonders eindrücklich fand ich die Kontextualisierung der Handtaschen: In einem Ausstellungstext wird darauf hingewiesen, dass Clutches oder kleine Beuteltaschen, die mit einer Kordel in beiden Händen getragen wurden, nur von Personen genutzt werden konnten, deren Hände frei waren. Wer arbeiten musste, konnte keine Tasche tragen, die beide Hände beanspruchte. Diese Verknüpfung von Objektkultur und sozialer Realität, die fast beiläufig in vielen der Begleittexte geschieht, fand ich besonders gelungen.

H.W.: Da gehe ich mit dir einig: Die Ausstellung vermittelt gut, dass Accessoires immer ein Ausdruck sozialer Realität sind. Dabei war für mich aber auffällig, dass sich die Kontextualisierungen der Ausstellungsobjekte meist auf Klasse und soziale Herkunft beschränken. So war es für mich befremdlich, dass sich in der Mitte der Ausstellung eine eigene Station nur Geschlechternormen gewidmet, um zu betonen, dass Accessoires auch immer Ausdruck von Geschlecht sind. Mich hat dabei irritiert, dass die Dimension der Klasse allgegenwärtig in fast allen Begleittexten der Stationen thematisiert wird – die Dimension des Geschlechts jedoch kaum in den Begleittexten, sondern nur in einer abgesonderten Station adressiert wird. Generell hätte ich mir gewünscht, dass die Begleittexte ein bisschen länger, informations- und abwechslungsreicher sind.

A.S.: Mir ist ebenfalls aufgefallen, dass die Begleittexte kurz waren und die Ausstellung viele und zum Teil auch sehr heruntergebrochene Informationen in kurzer Zeit vermittelt. Für mich ist die Ausstellung dadurch aber angenehm, kurzweilig gestaltet und vor allem eins: zugänglich. Mir ist ausserdem aufgefallen, dass diese Sonderausstellung, die sich in nur einem Raum auf einer Art langem Steg befindet, von allen Seiten des Stegs begehbar ist. Es gibt keinen klaren roten Faden, es können Stationen ausgelassen werden und die Ausstellung kann in beide Richtungen besucht werden. Auch das fördert aus meiner Perspektive eine Zugänglichkeit.

Relevanz und Provenienz

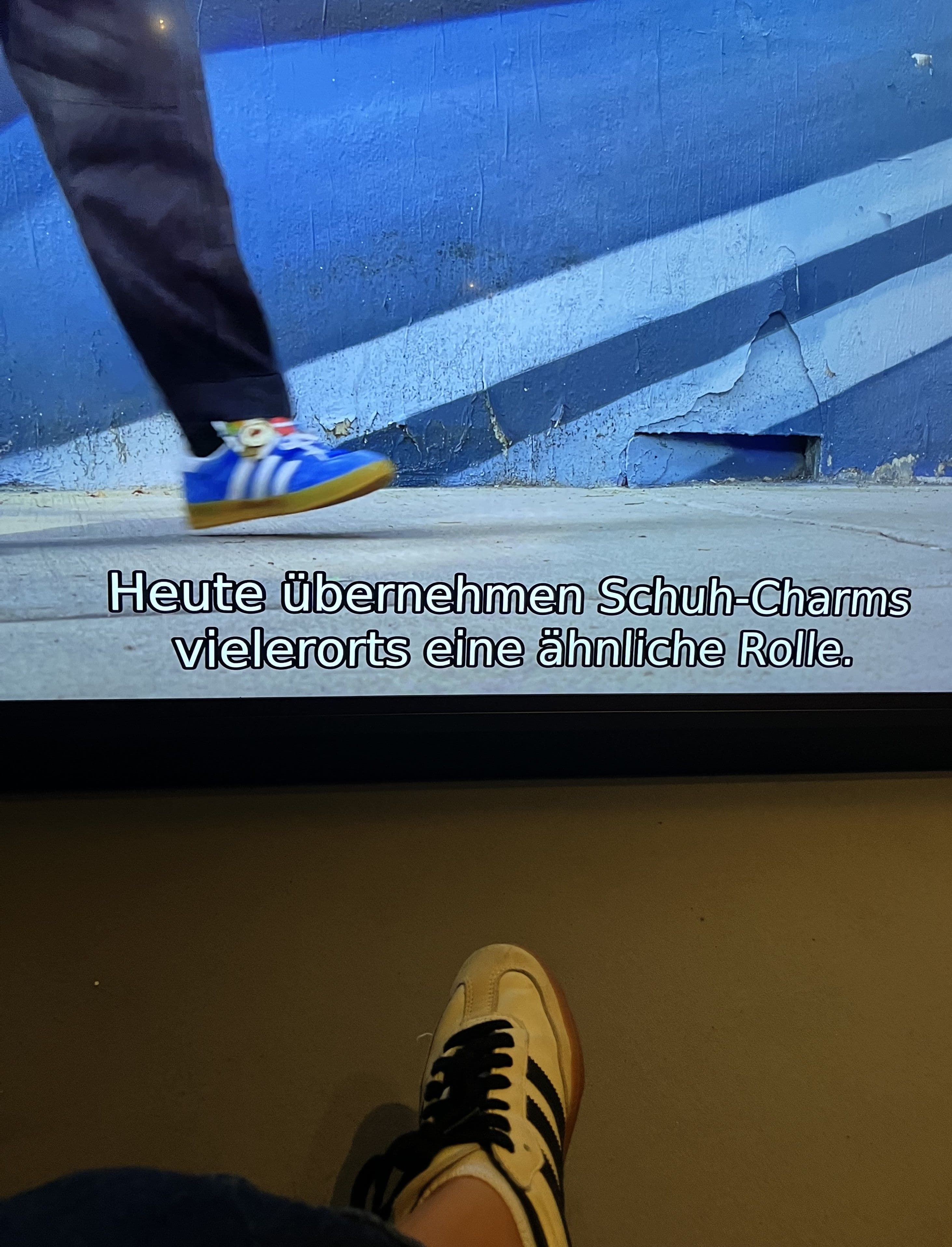

A.S.: Was mir wiederum in der Ausstellung gefehlt hat, war eine stärkere moderne Perspektive. Durch die Auswahl der Objekte aus der historischen Sammlung des Landesmuseums dominiert nämlich ein eher vergangenheitsorientierter Blick. Erfrischend war daher der Ausstellungsabschnitt am Ende, in dem Kurzfilme von Studierenden der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) gezeigt wurden. Diese filmischen Projekte, jeweils wechselnd auf Bildschirmen präsentiert und von einem schillernden Vorhang umhüllt, bringen eine zeitgenössische Auseinandersetzung ins Spiel. Sie erinnern daran, dass Accessoires kein abgeschlossenes Kapitel sind, sondern ein fortlaufendes kulturelles Phänomen. Eines, das bis heute gesellschaftliche, ästhetische und politische Fragen berührt. Diese Erweiterung um das Gegenwärtige war meines Erachtens zentral, um die Ausstellung in ihrer Relevanz für die heutige Zeit zu verankern.

H.W.: Mir hat ausserdem auch eine Transparenz in der Provenienz der Ausstellungsobjekte gefehlt. Die Archivangaben der Objekte waren oft nicht vollständig, aber auch nicht einheitlich aufgeführt. Abgesehen von dieser technischen Unreinheit hat sich mir auch immer die Frage gestellt: Welche Person hat dieses Accessoire getragen? Warum befindet es sich jetzt in der Sammlung? Ich nehme hier die Erkenntnis mit, dass es zwar mittlerweile in einigen ethnologischen Museen Bestrebungen gibt, den Weg der Ausstellungsobjekte zu kennzeichnen, öffentlich zu machen und zu reflektieren, es aber sinnvoll und wünschenswert wäre, dieses auch in anderen musealen Kontexten voranzutreiben. Denn gerade in Bezug auf Fragen rund um Klasse und Geschlecht wären einheitliche und ausführliche Archivangaben spannend gewesen.

Szenografie und Kuration

A.S.: Beim Gang durch die Ausstellung wurde für mich in Kürze deutlich: Diese Schau ist fürs Auge gemacht. Alles, vom schillernden Vorhang, auf den Videobilder projiziert werden, bis hin zu den gezielt gesetzten Lichtquellen, die feine Schattenfiguren hinter die Objekte werfen, ist darauf ausgerichtet, ästhetisch ansprechend zu wirken. Ich ertappte mich selbst dabei, nach wenigen Minuten das Handy zu zücken, um einen besonders schönen Bildausschnitt festzuhalten. Die gesamte Szenografie folgt einem klaren, durchdachten Gestaltungskonzept. Durch die interaktiven Touchdisplays, über die Informationen abgerufen werden können, bleiben die Objekte und ihre Umgebung frei von «störenden» Texttafeln. Die Ausstellung spricht also Menschen an, die Gestaltung und die Ästhetik eines Raumes schätzen. Vielleicht auch eine Generation, die den Museumsbesuch gerne durch die Handykamera mitdenkt. In dieser Hinsicht gelingt auch hier ein Brückenschlag zu einem jüngeren Publikum.

H.W.: Ja, für mich war auch vor allem das anspruchsvolle Zusammenspiel von Kuration und Szenografie sehr bemerkenswert. Denn eine gelungene Ausstellung entsteht dort, wo kuratorische und szenografische Entscheidungen nicht nebeneinanderstehen, sondern sich gegenseitig stützen. Es reicht nicht, Objekte in Vitrinen zu legen und mit Texten zu versehen. Wenn eine Ausstellung mehr sein will als ein Raum voller Dinge – wenn sie Denkbewegungen, Atmosphären und Reflexionsmomente erzeugen will, dann müssen Kuration und Szenografie zusammen gedacht werden. Der Ausstellung gelingt das sehr gut und so können wir vielleicht abschliessend feststellen: die Ausstellung «Accessoires. Objekte der Begierde.» wird letztendlich selbst zu einem Accessoire des Landesmuseums.

Die Ausstellung ist noch bis am 12. April 2026 im Landesmuseum Zürich zu sehen.

Zitation

Hanna Weissgerber, Aline Steiger , «Accessoires» – Ein Dialog über die Ästhetisierung des Alltäglichen , in: das.bulletin, 12.11.2025, URL: https://ekws.ch/de/bulletin/post/accessoires-ein-dialog-ueber-die-aesthetisierung-des-alltaeglichen-1.

Hanna Weissgerber