Eine Blume für den Gemeindebau

Wenn man seinen Lebensmittelpunkt an einen neuen Ort verlegt, zumal ins Ausland, erlebt man selbstverständlich viele neue und ungewohnte Dinge. Diese kleinen und auch grösseren Unterschiede im Alltag werden häufiger das Thema dieser Kolumne sein.

Zieht man – so wie ich vor gut anderthalb Jahren – von Zürich nach Wien, ist die kontrastreichste Erfahrung ohne Zweifel die Wohnungssuche. In dem Moment, in dem feststand, dass ich einen neuen Job in Wien habe und schon in Kürze dorthin ziehen muss, brach die von diversen Wohnungssuchen innerhalb Zürichs genährte posttraumatische Belastungsstörung über mich herein: Ich erwartete Wochen der Unsicherheit, zunehmende Verzweiflung und am Ende den eingeübten Kompromiss aus einigermassen guter Lage, miserablem Sanierungsstand und überteuerter Miete. In Zürich ist die globale housing crisis Teil der alltäglichen Gefühlslandschaft der Stadt.

Doch es kam ganz anders: Verglichen mit Zürich war die Wohnungssuche in Wien ein Kinderspiel! Ich musste nicht in Schlangen anstehen, die sich bis um die nächste Häuserecke biegen, es war kein erniedrigendes Einschleimen bei unangemessen selbstsicheren Hausverwalter:innen notwendig, und das Angebot in meinem Preissegment war genügend gross, so dass man nicht den erstbesten Strohhalm ergreifen muss, der einem, natürlich ohne jegliche Bedenkzeit, geboten wird.

Ein wichtiger Grund für die verhältnismässig entspannte Lage auf dem Wiener Wohnungsmarkt ist, dass ein gutes Viertel der Wohnungen der Stadt gehören – was sie zur grössten Immobilienbesitzerin Europas macht [1]. Rund ein Viertel der Einwohner:innen leben in solchen stadteigenen Wohnungen, die man in Wien «Gemeindebau» nennt [2]. Während andere Städte ihren Wohnungsbestand in der Hochphase neoliberaler Hegemonie in den 1990er und 2000er Jahren privatisiert haben, hat Wien, so der Kulturwissenschaftler Jens Wietschorke, «ein zentrales Instrument der Wohnungsmarktregulierung immer in der Hand behalten.» [3] Als neu Zugezogener kann man noch nicht in den Gemeindebau ziehen – man muss mindestens zwei Jahre durchgehend seinen Wohnsitz in Wien gehabt haben – und dennoch profitiert man davon, dass die Mieten in Wien durch den hohen Bestand an bezahlbarem Wohnraum insgesamt weniger stark ansteigen als in vergleichbaren Grossstädten.

Heterotopien in der kapitalistischen Stadt

Das war nicht immer so: Bis ins 20 Jahrhundert hinein war der Alltag der Wiener Arbeiter:innenklasse von Wohnungsnot und katastrophalen Wohnverhältnissen geprägt. Insbesondere in der letzten Phase der Habsburger Monarchie, von 1867 bis 1918, zog es viele Menschen, vor allem aus Böhmen, auf Arbeitssuche in die Stadt, deren Bevölkerung sich innert vierzig Jahren auf über zwei Millionen verdreifachte [4]. Die Lebensverhältnisse der Arbeiter:innen von Wien waren fürchterlich, Wohnungen waren überbelegt, viele Menschen waren obdachlos oder so genannte «Bettgeher», die sich ein Bett in einer Mietwohnung stundenweise mieteten – ein Elend, das man heute noch in den zeitgenössischen Sozialreportagen von Viktor Adler, Max Winter und anderen nachempfinden kann [5].

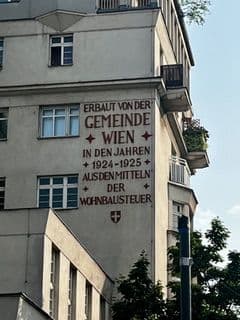

Nach dem Kollaps der Monarchie begann die Zeit des Roten Wiens, eine Phase sozialdemokratischer Hegemonie, die erst 1934 durch den austrofaschistischen Ständestaat gewaltsam abgebrochen wurde. Im Jahr 1922 wurde Wien ein eigenständiges Bundesland und konnte somit auch selbstständig Steuern erheben. Der neue finanzpolitische Möglichkeitsraum wurde genutzt, um eine zweckgebundene «Wohnbausteuer» einzuführen, die insbesondere Luxuswohnungen und Villen besteuerte und die Einnahmen für den Bau erschwinglicher Wohnungen einsetzte [6]. Am 1. September 1923 beschloss der Gemeinderat das «historische Wohnbauprogramm» [7]. Eine bis anhin beispiellose Bautätigkeit setzte ein, deren Ergebnisse Wien noch heute prägen.

Im Vergleich zu anderen architektonischen und städtebaulichen Reformbewegungen der Zeit, etwa dem Bauhaus in Deutschland oder De Stijl in den Niederlanden, wiesen die Neubauten in Wien einen niedrigen Standard und wenig bauliche Innovation auf.

Anders als es zeitgenössische Ideen für gemeinschaftliches Wohnen und die Kollektivierung der Hausarbeit, etwa von Lily Braun oder Jane Addams, entwarfen, folgten die Bauten des Roten Wien einem eher patriarchalen und disziplinierenden Gesellschaftsbild, in dem «Lebensformen jenseits der normativen Kernfamilie» [8] nicht mitgedacht wurden.

Und doch: Läuft man durch die ikonischen Wohnanlagen des Roten Wien, den mächtigen Karl-Marx-Hof im 19. Gemeindebezirk oder den Lasalle-Hof im 2. Gemeindebezirk mit seinem eindrücklich gestalteten Wohnturm (s. Abb. 2), merkt man, dass sich die gesellschaftliche Vision des Roten Wiens in einem ausgeprägten Formwillen materialisierte, der auch in der Gegenwart noch ästhetisch zu überzeugen weiss. Vor allem aber gelang es, «die Wohnungsnot breiter Bevölkerungsschichten zu beseitigen» [9]. Die Wohnung wurde, so der Architekturhistoriker Gert Kähler, vom Spekulationsobjekt zum sozialen Recht [10]. Die Wiener Gemeindebauten sind deshalb, Jens Wietschorke zufolge, «sozialdemokratische Heterotopien innerhalb der überkommenen kapitalistischen Stadtstruktur.» [11]

Popkulturelle Texturen

Mit dem Wort Gemeindebau ist – anders als beim council housing in Grossbritannien oder dem sozialen Wohnungsbau in Deutschland – kein Stigma verbunden; ganz im Gegenteil, zählt der Gemeindebau sogar zu den Aspekten der Stadt, auf die viele Wiener:innen stolz sind – und die inzwischen auch international mit grossem Interesse angeschaut werden. Die Gemeindebauten sind inzwischen fester Bestandteil des urbanen Imaginären Wiens, das sich längst nicht mehr in klassischer Musik, imperialen Barock- und Gründerzeitbauten oder böhmischer Küche erschöpft [12]. Daran hat auch die lokale Popkultur mitgewirkt: Der Austropop – eine musikalische Bewegung, deren Semantiken und Bildwelten ganz stark mit den Alltagswelten (sub-)proletarischer Sozialfiguren verbunden sind – hat im Gemeindebau einen Ort der Liebe und der Sehnsucht gefunden. Einer der ersten und immer noch der bekannteste Song ist «Die Blume aus dem Gemeindebau» von Wolfgang Ambros (1977; Lyrics: Joesi Prokopetz).

Aber die Anerkennung ist gegenseitig: 2019 wurde ein Gemeindebau im 19. Bezirk, in dem der Musiker Hansi Lang (u.a. Hallucination Company) bis zu seinem Tod lebte und kreativ tätig gewesen ist, nach ihm benannt; im Januar 2025 erschien eine posthume Compilation mit Langs Songs unter dem Titel «Lieder aus dem Gemeindebau»; im März dieses Jahres wurde ein neuer Bau eröffnet, der nach dem 2022 verstorbenen Musiker Willi Resetarits (Die Schmetterlinge, Ostbahn Kurti & die Chefpartie) benannt ist; und für die neue Recruiting-Kampagne der Wiener Wohnen wird auf der Melodie von Ambros’ Lied gefragt: «Bist du die Zukunft für den Gemeindebau?»

Doch auch für neuere Protagonist:innen der Popstadt Wien (dazu in einer späteren Kolumne mehr) spielt der Gemeindebau noch eine Rolle. Viele Wiener Hip-Hop-Musikvideos nutzen sich die Gemeindebauten für ihre Ghetto-Inszenierungen. Freilich sind die Wiener Gemeindebauten keine Ghettos, aber insbesondere die brutalistischen Bauten der 1970er Jahre – allem voran das imposante Massiv des Wohnparks Alterlaa – können mit ihrer blockigen Kubatur und den Betonfassaden an die international etablierten Raumsemantiken des Hip-Hop anschliessen. Die Indie-Band Wanda hingegen hat den Wohnpark Alterlaa jüngst wieder an die sehnsüchtig-romantischen Atmosphären zurückgebunden, die man von Ambros kennt.

Wachstumsschmerzen

Im Herbstsemester 2013, ich hatte gerade als wissenschaftlicher Assistent am ISEK – Populäre Kulturen der Universität Zürich angefangen, fand dort eine tolle Ringvorlesung mit dem Titel «Wachstumsschmerzen» statt, die vom damaligen Institutsleiter Thomas Hengartner organisiert wurde. Der Aufhänger der Ringvorlesung war der Umzug des Instituts aus dem Zürcher Seefeld nach Oerlikon, in ein im Neuaufbau befindliches Quartier auf dem ehemaligen Areal der MFO (Maschinenfabrik Oerlikon). Auch Wien kennt solche Wachstumsschmerzen: Hatte ich in Zürich schon das Gefühl, dass die halbe Stadt nur noch aus Baustellen besteht, merkt man in Wien wirklich überall, dass die Stadt wächst und immer dichter wird. Wien hat, zumindest diesseits der Donau, keine prägnante Skyline, dafür richtig viele Kräne – aber die kenne ich ja schon aus Oerlikon.

Von meinem Küchenfenster aus blicke ich auf das Gelände des ehemaligen Nordwestbahnhofs, auf dem in naher Zukunft das aktuell grösste Stadtentwicklungsgebiet entstehen soll. Bis 2035 sollen dort Wohnungen für 16.000 Menschen und 4.700 Arbeitsplätze entstehen. Aktuell befindet sich das Areal in der Phase der «Freimachung» – ein euphemistischer Begriff für Abrissarbeiten. Beim Blick aus meinem Fenster fühle ich mich an den Film «Nemesis» des Zürcher Filmemachers Thomas Imbach erinnert, in dem er mit statischer Kameraposition, aber genauem Blick fürs Detail den Abriss des Güterbahnhofs im Zürcher Kreis 4 beobachtet hat. Wenn ich dabei zusehe, wie die Bagger Lagerhallen abbrechen, die letzten Gleise entfernen oder Betonversiegelungen aufbrechen, überkommt mich eine leichte Melancholie. Nicht nur wegen der kleinbürgerlichen Sorge, dass mir in Kürze die schöne Aussicht auf den Sonnenuntergang überm Wienerwald zugebaut wird, sondern weil mit der Freimachung ein Freiraum verschwindet: eine Brache, in der man nachts Füchse und Fledermäuse beobachten konnte; ungenutzte Wände, an denen beeindruckende Graffiti entstanden; ein tolles Museum, das die Geschichte dieses Ortes lebendig hält, die von Migration und Industrie, aber auch von Deportationen und nationalsozialistischer Herrschaft erzählt.

Zu anderen Wachstumsschmerzen: Anders als in den 1920er Jahren reicht es in den 2020er Jahren nicht mehr aus, einfach nur viel zu bauen, es muss auch anders und besser gebaut werden. Wien will bis 2040 klimaneutral sein. Die Herausforderung für urbane Entwicklung in der Gegenwart ist es, neuen und bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und dabei gleichzeitig die CO2-Bilanz des Wohnungssektors, einem der emissionsintensivsten Sektoren überhaupt, zu reduzieren. Das ist die Realität des Lebens in der Polykrise: housing crisis und climate crisis verschränken sich derart miteinander, dass der einen Lösung zum Problem der anderen wird. Mit diesem «eco-social paradox» setzt sich die Forschung meines Kollegen Petr Kodenko Kubala auseinander, der aktuell Gastwissenschaftler am Wiener Institut für Europäische Ethnologie ist. Mit seinem Projekt «Affordable Housing Within Planetary Boundaries: Theories, Practices, Infrastructures» erforscht er am Beispiel des neuen sozialen Wohnungsbaus in Wien, mit welchen Strategien, Innovationen und Visionen man dieser paradoxen Konstellation begegnen möchte. Eines seiner Forschungsfelder ist das Nordwestbahnareal vor meinem Fenster – ein Labor und Möglichkeitsraum für die Stadt der Zukunft.

Es kann anders sein

Seit dem Ende der 1980er Jahre hat Wien einen Werbe-Slogan, der lautete «Wien ist anders». Auch wenn er inzwischen nicht mehr das offizielle Motto der Stadt ist, wird er weiterhin (zu) oft, überall und wirklich von jeder:m angeführt, um der «Behauptung einer symbolischen Differenz von Wien» [13] Ausdruck zu verleihen. Eigentlich darf man dabei nicht mehr mitmachen, aber es hilft ja nichts: In Wien wohnt es sich – nicht nur im Vergleich zu Zürich, sondern zu fast allen europäischen Metropolen – fühlbar anders. Es ist deutlich weniger angstbesetzt, fühlt sich weniger krisenhaft an, geschützter vor den brutalen Kräften des Marktes.

Selbstverständlich: Auch in Wien machen sich neoliberale Austeritätspolitik und Jahrzehnte des Sozialabbaus bemerkbar. 2024 waren 23,9 % der Wiener:innen armutsgefährdet [14] und auch wenn der durchschnittliche Wohnkostenanteil am Haushaltseinkommen in Wien mit 23% geringer ist als in den meisten österreichischen Bundesländern [15], beträgt er bei 14% der Bevölkerung mehr als 40 Prozent des Einkommens [16]. 30% der Wiener:innen empfinden ihre Wohnkostenbelastung als stark [17]. Auch hier gibt es sehr homogene Quartiere (Grätzl, wie man hier sagt) und Verdrängungsprozesse. Das kann ich in dem Haus, in dem ich wohne, direkt erleben: In der Zeit, seit meine Partnerin und ich dort eingezogen sind, sind in mehreren Wohnungen ältere, häufig migrantische Personen ausgezogen und dafür junge, überwiegend akademische Paare eingezogen. Man muss selbstkritisch zugeben: Die Gentrifizierung bin ich.

Und dennoch kann man in Wien erleben, dass die Entwicklung, die einem in Zürich fast wie ein Naturgesetz erschien – Leuten wollen/müssen in die Städte ziehen, Städte wachsen, Wohnraum wird knapper und immer teurer, einst spannende und heterogene Quartiere werden zu den immergleichen, langweiligen Wohlfühl-Oasen der oberen Mittelschicht, für den Rest verschlechtert sich das urbane Leben zusehends – eben kein Naturgesetz ist, sondern Ergebnis einer Politik, in der sich die Interessen der Wenigen gegen die Interessen der Vielen durchsetzen. Dass die Wiener Wohnungspolitik zumindest etwas anders ist, zeigt: Es könnte auch woanders anders sein, würde man es dort anders machen.

Ein thematisch passender Tipp für Wien-Besucher:innen: Der Gemeindebau-Stadtwanderweg.

Zitation

Maximilian Jablonowski, Eine Blume für den Gemeindebau, in: das.bulletin, 30.05.2025, URL: https://ekws.ch/de/bulletin/post/eine-blume-fuer-den-gemeindebau.