«Vamos a la Playa!» – Ferienglück im Dienste der Diktatur

Pünktlich zur Sommerurlaubszeit eröffnet das Museum Europäischer Kulturen (MEK) in Berlin am 15. Juni die Ausstellung «Vamos a la Playa. Ferien unter Franco.» Sie beleuchtet die spanischen «Urlaubsparadiese» der Diktatur – und lädt dazu ein, die eigene Rolle als Tourist:in kritisch zu hinterfragen.

Wir treten ein und blicken auf eine volkskundetypische Vitrine mit einem Sammelsurium an Objekten: Waffen (sind es Repliken?), persönliche Fotos, Kitsch, schwarz-weiss Postkarten. An der Stirnwand eine aufgehängte Rüstung (oder ein Kostüm?) mit geschnitzten Holztatzen. An einer Wand eine Videoprojektion, in der eine Person dabei zu beobachten ist, wie sie im Sand eines Strandes erwacht, sich langsam herausräkelt, schliesslich aufsteht und ihre Flügel spreizt. Die einzelnen Elemente finden zusammen. Die Person im Video trägt die aufgehängte Rüstung, zu ihr gehören die Waffen. Die Postkartenmotive zeigen das Vorbild: Skulpturen der Kybele, Magna Mater, der antiken Urmutter. Die Flamenco-Barbie und die Kastagnetten sind Relikte aus der eigenen Geschichte der Künstlerin Denys Blacker, die diese Souvenirs der ersten Stunde nebst den Familienfotos als Kind aus Spanien mit nach Hause gebracht hatte und hier wieder mit den mythischen Ursprüngen einer Besiedlung des Ortes zusammenführt. Sie huldigt einer Göttin, die vor der «Besetzung» durch «Iberer, Griechen, Römer, Christen, Franquisten und Touristen» am Strand ihrer Kindheitsferien verehrt wurde.

Die von Denys Blacker begonnene Aufzählung endet indes nicht mit den Tourist:innen. Es treffen wieder Menschen aus Afrika ein, diesmal in Gummibooten, die inzwischen ikonisch für diese neuen Reisen stehen und in einem Video von Jörg Zimmer inmitten der Exponate leer auf dem Wasser schaukeln. Wieder? Fast 800 Jahre hatten muslimische Einwandernde vom afrikanischen Kontinent grosse Teile dessen beherrscht und geprägt, was wir heute Spanien nennen. Das Ende der sogenannten Maurenherrschaft fällt zusammen mit dem Alhambra-Edikt, das Jüdinnen und Juden vor die Wahl stellte, zum christlichen Glauben zu konvertieren oder das Land zu verlassen. Wir schreiben das Jahr 1492. Spanien gibt den Startschuss für die europäische Expansion.

So ruhig sich die Göttin aus dem Sand erhebt und der Sand von ihrem Körper rieselt, so behutsam erkunden die Besucher:innen die Ausstellung. Schicht für Schicht fällt ein bisschen Unwissenheit ab und die – für viele Besuchenden ihre eigene Lebenszeit betreffende – Geschichte der Franco-Diktatur drängt ins Bewusstsein. Dräuend auch dämmert einem Grossteil der Besuchenden, dass sie mit ihren unbeschwerten Sommerferien zu Botschafter:innen einer Diktatur instrumentalisiert worden waren.

Die Ausstellung gleicht einem Labor, in dem historische Dokumente mit Kindheitserinnerungen konfrontiert werden. Stimmen von Zeitzeug:innen werden hörbar gemacht und Tatorte des Faschismus sichtbar. Die unschuldigen Oberflächen der Bilder verdecken Geschichten, die erst langsam ans Licht kommen, wie auch die Körper vieler Verschwundener erst seit den 1990er Jahren Skelett für Skelett exhumiert werden. Durch den von allen Parteien akzeptierten Pakt des Schweigens bzw. Vergessens hatte das Land nach Francos Tod 1975 ohne grössere Brüche weiterfunktionieren und vorläufig relativ schmerzlos in eine Demokratie übergehen können.

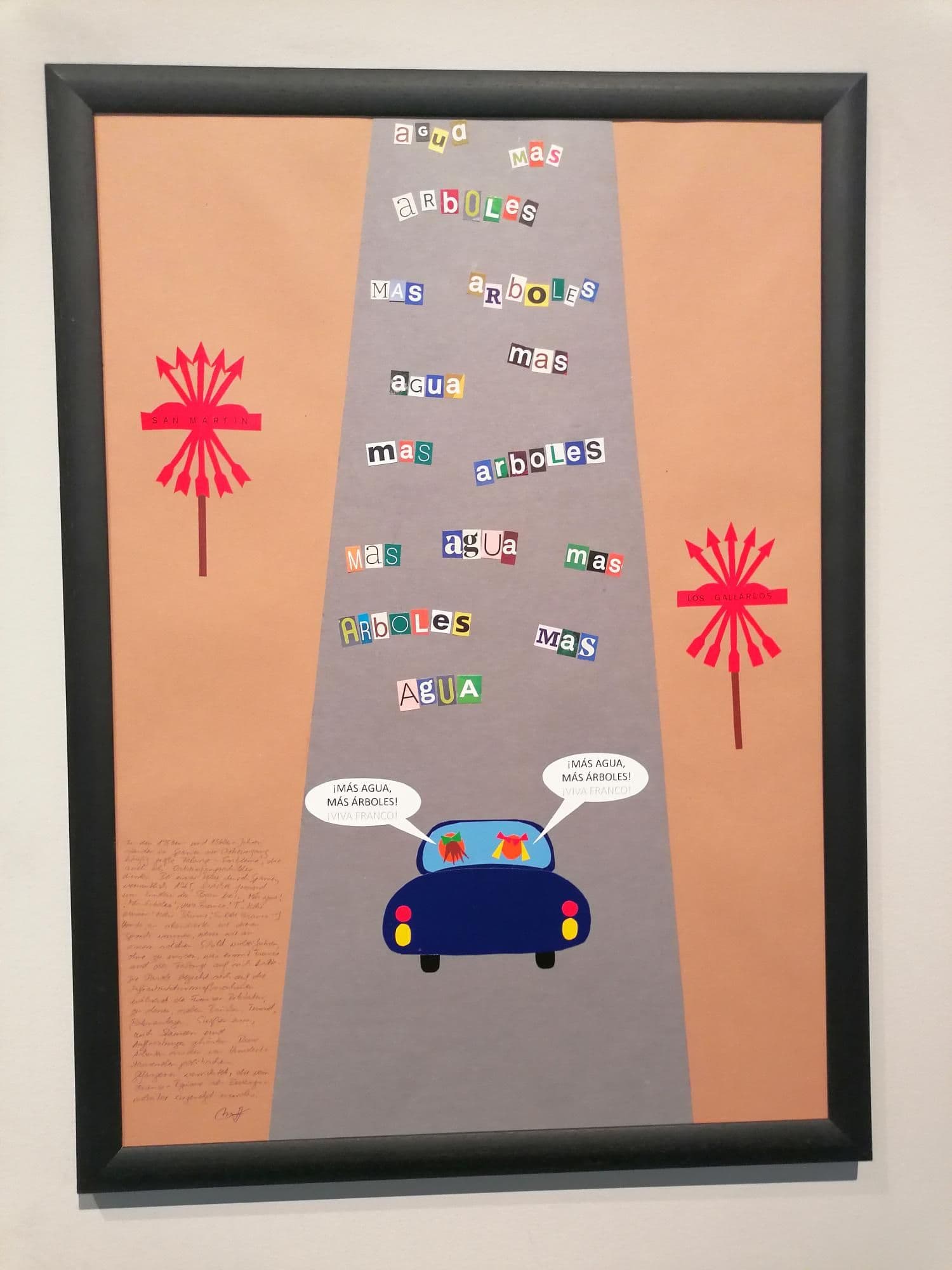

Monika Anselment erhebt ihre Stimme und singt Protestlieder aus der Zeit des Bürgerkriegs. Ihr Vater hatte den Kindern das Singen dieser Lieder in der Nähe der Guardia Civil verboten. An den Ortseingängen beim Anblick der faschistischen Pfeilbündel, dem Emblem der Falange, franquisitsche Parolen zu krakeelen, war den Kindern hingegen erlaubt und galt ihnen voller Unwissenheit als übermütiger Ausdruck ihrer Sommerferienfreude. In der linken unteren Ecke von Anselments kindlicher Buntpapier-Collage zweier Mädchen in einem Auto, die aus einzelnen Buchstaben zusammengeschnipselt « ¡Más agua! ¡Más arboles! » rufen und mit dem « ¡Viva! » auf Franco abschliessen, lesen wir handschriftlich die Erklärung dieser im Nachgang schamvollen Kindheitserinnerung.

Was geschah eigentlich unter Franco?

«Leider ist den meisten selbst interessierten Besuchern nicht klar, was wie wo unter Franco in Spanien generell geschah. Ich würde daher eine kurze Einführung ins Thema zum Anfang empfehlen.» (O-Ton Besucherbuch)

Es stimmt – in dieser Ausstellung wird wenig erklärt. Die Künstler:innen unternehmen mit ihren Arbeiten eine Kontextualisierung ihrer Kindheitserinnerungen, als sie mit ihren Eltern unwissend eine Diktatur bereisten, mitfinanzierten und zu Hause mit ihren Urlaubsfotos, Postkarten, Souvenirs und Erzählungen von Strand und Sonne propagierten. Dieser schamvollen Erforschung der eigenen Biografie ist die Sensibilität der Werke und die kuratorische Behutsamkeit angemessen. Die Werke haben Platz, die Räume sind luftig. Wir sehen von Sofas aus Videos von Landschaften, lachende Kinder. Wir hören Überlebende. Wenige Bilder deuten auf den ersten Blick auf die Diktatur hin. Vielmehr liegt die Arbeit der historischen Recherche und die Aufarbeitung der eigenen Reisebiografie nun bei den Besucher:innen.

Die Unschuld der Landschaft

Stefanie Unruh lädt bereits vor Ort ein, sich durch ihr spielerisches Arrangement alter Postkarten, Fotos und Dokumente zu arbeiten. Sie war im Rahmen eines künstlerischen Forschungsaufenthaltes an der Casa Planas in Palma de Mallorca in die Archive des Chronisten der Anfangszeit dessen getaucht, was später unter anderem das Phänomen Ballermann hervorbrachte.

Der Fotograf Josep Planas i Montanyà hat zusammen mit fünf Mitarbeitenden rund 2.5 Millionen Postkarten von Mallorca produziert. Unruh besucht die abgebildeten Orte, Strände, Gebäude und fotografiert sie erneut. Die Originalpostkarten sind auf Karteikarten geklebt und verzeichnen chronologisch die Verkaufszahlen. Sie sind Zeitzeugnisse des aufkommenden Tourismus und damit der Aussenwirkung des Plans von Luis Antonio Bolín Bidwell. Die Schlüsselfigur für die Entwicklung des Tourismus mit spanischen Charakteristiken, war von 1938 an Vertrauter des Diktators und zuständig für Imagepflege, indem er die Auslandspresse bereits während des Bürgerkriegs kontrollierte. Ebenso oblag ihm der Tourismus, den er in wechselnden führenden Positionen – zuletzt bis 1962 im «Ministerio de Información y Turismo» – als Propagandamittel und Devisenquelle nutzbar machte. Weiterführendes zum Projekt von Unruh gibt es** hier**.

Vamos a la Playa

Hiessen die beiden von Monika Anselment initiierten Teilausstellungen in Katalonien einfach «Ferien unter Franco», werden die deutschen Besuchenden mit der fröhlichen Aufforderung, zusammen an den Strand zu gehen, gelockt. Viele werden in ihrer Jugend zum Sommerhit «Vamos a la Playa» des italienischen Duos Righeira gefeiert und dabei ihren ersten spanischen Satz gesungen haben. Die grellbunte Ästhetik des Videos, in dem die beiden Sänger vor einem Idyll blonder Tourist:innen mit Wohnwagen tanzen, wirkt erst beim Verstehen des Textes verstörend. 1966 war beim Nuklearunfall von Palomares ein mit Wasserstoffbomben beladener US-Bomber mit einem Tankflugzeug kollidiert und ein riesiges Gelände wurde radioaktiv verseucht. Es wird vermutet, dass Righeira anhand dieses Unfalls eine Dystopie des kalten Krieges entwarf. Nur ein kleiner Teil der verstrahlten Zone wurde eingezäunt, die Buchungsplattform Booking.com vermietet Unterkünfte in unmittelbarer Nähe.

Der Titel «Vamos a la Playa» öffnet insofern nicht unpassend die krassen Gegensätze zwischen Ferienfreude, Politik und Tourismus-Industrie, die wohl den meisten Mitsingenden nicht bewusst waren. Die Künstler:innen haben die Anfänge dessen erlebt, was zum Sinnbild des Overtourism geworden ist und erlauben sich zu fragen, innerhalb welchem politischen Kontext das alles begann und welche Rolle ihnen (unwissentlich) zukam.

Die künstlerisch-volkskundliche Ausstellung führt durch visuelle und orale Zeugnisse und leistet einen Anfang bei der längst fälligen Aufarbeitung des Franquismus. Sie zwingt zur Selbstbefragung der eigenen Reisebiografie und verlangt Stellungnahme bei der Wahl von Ferienzielen.

Ihre Aktualität bestätigt sich fast täglich durch Blicke in Ferienprospekte («4 Sterne Auszeit mit zweifachem Upgrade») und die internationalen Medien. In Wonsan, Nordkorea eröffnet ein Luxusresort am Strand, um Devisen zu akquirieren und den Ruf des Landes aufzuhübschen. Zuvor war eine Delegation aus Nordkorea auf Inspektionsreise in Benidorm, um von Spanien zu lernen.

Eine Diktatur lernt von der anderen

Francos Vorgehen ist Vorbild. Ein begrenzter Bereich des Landes mit den Attraktionen, nach denen sich verspannte, fröstelnde Mitteleuropäer:innen sehnen – Sonne und Meer – wird touristisch erschlossen. Nach einer ebenso begrenzten Zeitdauer werden diese Urlauber:innen als unwissentliche Botschafter:innen der Diktatur wieder nach Hause entlassen, wo sie ihre schönen Urlaubserinnerungen teilen. Diese PR-Strategie war bereits für Spanien nicht neu, doch die Vorgänger Italien und Jugoslawien hatten eine Entnazifizierung durchlaufen und der Tourismus diversifizierte sich stärker. Spanien ist in diesen Punkten anders.

Neckermann macht’s möglich

Ab 1963 erhält die iberische Tourismusindustrie einen wesentlichen Impuls aus Deutschland – und indirekt der Schweiz. Dressurreiter, vormaliges NSDAP- und SA-Mitglied Josef Neckermann bietet erstmals günstige Ferienreisen nach Spanien (Mallorca und Costa del Sol) an. Das Geschäftsgenie, das von der Enteignung jüdischer Betriebe profitiert hatte, bietet – zunächst in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Veranstalter Hotelplan – der neu entstehenden Mittelschicht ungeahnte Reisemöglichkeiten. Die Schleusen sind geöffnet für den Massenfluss der erholungsbedürftigen arbeitsamen Bevölkerung an die spanischen Strände mit Sonnengarantie.

Doch Spanien entwickelt sein touristisches Branding im Singular. Nicht die Pluralität der Regionen und die lange und vielfältige Besiedlungsgeschichte steht im Vordergrund, sondern ein Reisepaket Spanien mit den antizipierten Sehenswürdigkeiten und Attraktionen Flamenco, Sangria, Strand, Stierkampf und der Armut der ländlichen Regionen, oder wie im Reiseprospekt beschrieben «die authentische Ursprünglichkeit des Landlebens».

We’re going to Ibiza… and Formentera

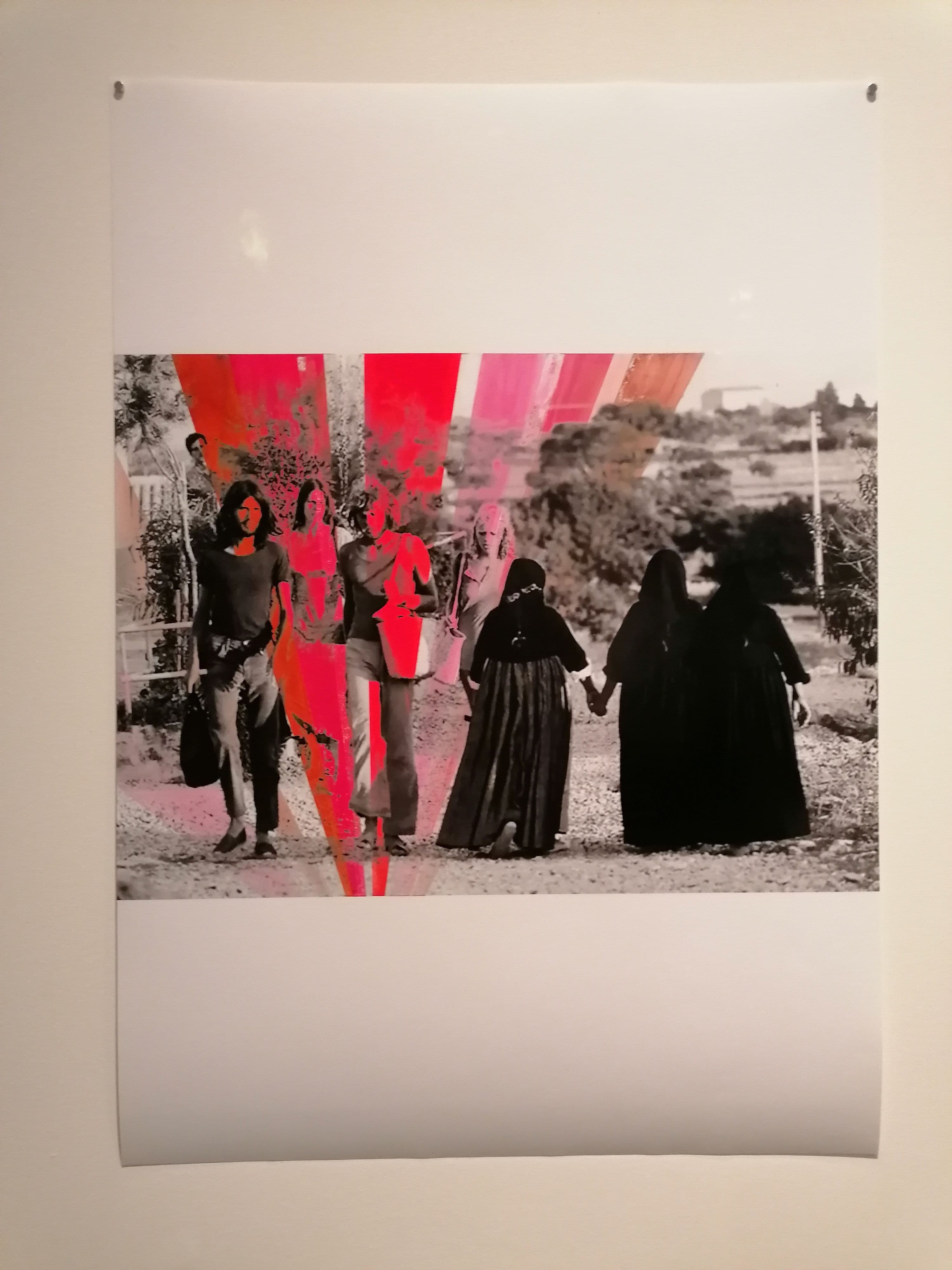

Das besonders einfache Leben versprachen die Inseln Ibiza und Formentera, die seit den 1950er Jahren nachkriegsillusionierte Antibürgerliche sowie die Einberufung nach Vietnam fliehende Amerikaner entdeckten. Damals noch ausserhalb von Francos Radar, aber strikt unter dem katholischen Blick des Opus Dei. Einige verlassen die Inseln zum Ferienende, andere bleiben. Sie geniessen das naturnahe Leben, die uneingeschränkte Sexualität, international angeeignetes Kunsthandwerk. Annette Riemann und Tom Theunissen bilden in ihren Arbeiten die unweigerlichen kulturellen Zusammenstösse ab. Riemann bemalt schwarz-weiss Fotos in Rottönen. In fast unwirklich überblendeten Super 8-Aufnahmen versprühen zwei gleissend-blonde Mädchen, die Kinder des filmenden Hippievaters, Glückseligkeit. Eine ist die Künstlerin, die andere ihre Schwester. Die ansteckende Unbeschwertheit kontrastiert die lange erwachsene Riemann collagenartig mit Fotos des Diktators und Bildern noch und wieder stattfindender rechtsradikaler Aufmärsche. Die Ruinen, vor denen die Hippies in berauschter Leichtigkeit feiern, gehören zu La Colònia Penitenciària/Es Campament in La Savina auf Formentera, wo von 1939 bis 1942 politische Gefangene umerzogen wurden. Im Jahr 1969 hatte die medial begleitete Great Hippie Expulsion nur für noch mehr Publizität gesorgt und bereits ein Jahr später wurde die Rückkehr, und die Eröffnung der legendären Kunsthandwerksmärkte erlaubt. 1971 unterstützte das Tourismusministerium bereits eine Schau der sogenannten Adlib-Mode, einer Kreuzung aus typischer Landestracht und Hippie-Lässigkeit: ad libitum, wie es gefällt.

Amnesia – Tanz, Zerstreuung, Vergessen

Noch unter Franco öffnen in den 1970er Jahren das inzwischen weltberühmte Pacha und der Nachtclub Amnesia. Ibiza wird weltweit zum Inbegriff von Party- und Clubkultur. Über Francos Tod und das Ende der Diktatur hinaus hatte der Pacto del Olvido, der Pakt des Vergessens den Umgang mit der Vergangenheit bestimmt. Erst seit den späten 1990er Jahren beginnt die Enkelgeneration, Erinnerungsarbeit zu leisten. Sie wollen das einvernehmliche Schweigen vormaliger Blutsfeinde des lieben Friedens Willen nicht mehr akzeptieren, sondern fordern gerechte Aufarbeitung. Bis dahin war jeder Versuch einer «Entfranquisierung» – sofern er gewagt wurde – gescheitert. Wer ein Amt innehatte, behielt es. Gefangene waren freigekommen. Ermordete lagen weiterhin namenlos in Massengräbern. Spanien hat nach Kambodscha die meisten Massengräber der Welt. Während die Bundesrepublik Deutschland spätestens im Zuge der 68er-Bewegung mit der Aufarbeitung ihrer faschistischen Geschichte begonnen hat, geschah in Spanien nur ein gleitender Machtwechsel.

Strandbekanntschaften

Spanienferien schon gebucht? Beim Bummel durch die Strassen von Las Palmas versuchen wir, die Graffitis «Tourists Go Home» nicht auf uns zu beziehen. Und auch die Massenproteste wegen unbezahlbarer Mieten aufgrund der massiv steigenden Zahl von Ferienwohnungen nicht. Auch sehen wir die Geflüchteten aus den Gummibooten erst, wenn sie es ins typische Ferieninventar geschafft haben und mit einem Strandtuch über dem Arm hin- und herspazieren. Seit einigen Jahren gefolgt von Chinesinnen, die in der Badesaison an Spaniens Stränden «Massaje» direkt vor Ort auf dem neuerworbenen Tuch anbieten.

In dieser Ausstellung geht es weiterführend um die Ethik des Reisens mithilfe der Selbstbefragung und der Analyse von Selbstrechtfertigungen. «Vamos a la Playa» beginnt persönlich, führt zurück zu Kindheitserinnerungen an eine Region, deren grausame jüngere Geschichte überlagert ist mit ebensolchen Ferienbildern, die die Künstler:innen als Kinder mitgebracht haben und nun mit künstlerischen und historischen Methoden befragen. Es geht um die Politiken des Tourismus. Um die nächste Reiseplanung auch.

In Dahlem gibt es keine Belehrungen, aber dafür Gelegenheit zu vielfältigem Kunstgenuss und sanfter Befragung der eigenen Reisebiografie. In typisch deutschem Setting, zu dem, was in der Schweiz Z’Vieri genannt wird, sind wir am 13. September, 11. Oktober sowie 15. November jeweils um 15 Uhr, zum Gespräch mit den teilnehmenden Künstler:innen eingeladen.

«Anschliessend können Sie sich bei Kaffee und Kuchen zu Ihren eigenen Erfahrungen und dem Zusammenhang von Politik und Urlaubsgestaltung austauschen.»

Die Ausstellung ist noch bis zum 7. Dezember 2025 im Museum Europäischer Kulturen, Berlin zu sehen. Mehr dazu** hier**.

Thematisch weiterführende Lektüre- und Hörtipps:

Hannes Bahrmann: Francos langer Schatten. Diktatur und Demokratie in Spanien. Berlin 2020.

Joan & José: Guanyarem! Wir werden siegen! Ganaremos!. Pläne – S 55 101,1967.

Juan & José: Streik! (¡A la calle! Qui dit que l’Espagne est morte ?). Pläne – S 55 101, 1969.

Pink Floyd: Soundtrack from the film More. EMI Columbia, 1969.

Vengaboys: We’re going to Ibiza. Breakin’ Records,1999.

…sowie zahlreiche Ballermann-Hits, seit 1995.

Zitation

Nadja Breger, «Vamos a la Playa!» – Ferienglück im Dienste der Diktatur , in: das.bulletin, 20.08.2025, URL: https://ekws.ch/de/bulletin/post/vamos-a-la-playa-ferienglueck-im-dienste-der-diktatur.