Weltstadt weshalb warum

«Österreich ist ein unbedeutendes Land, aber Wien... Wien ist eine Weltstadt.» Von dieser Bemerkung aus entfaltet sich eine Reise durch das Selbstbild Wiens: zwischen Fiakerromantik und globalem Anspruch. Eine Stadt, die an manchen Orten provinziell bleibt und doch überall die Welt spiegelt.

Auf einem beruflichen Event wenige Wochen nach meinem Umzug nach Wien kam ich mit einer:einem gebürtigen, aber biografisch weltläufigen und intellektuellen Wiener:in ins Gespräch. Während unserer Unterhaltung sagte sie:er einen Satz, der mir bis heute im Gedächtnis geblieben ist: «Österreich ist ein unbedeutendes Land, aber Wien... Wien ist eine Weltstadt.»

Dieser Satz, so merkte ich im Laufe der Zeit, hat mir einen gedanklichen Schlüssel für das Verständnis meines neuen Lebensmittelpunkts gegeben: In ihm verdichten sich die aufeinander bezogenen Geschichten des Landes und der Stadt. Der Satz ist sehr Österreich-spezifisch – ein analog gebildeter Satz zur Schweiz würde einem nicht beim Verständnis des Landes helfen. Im Gegenteil: Wer so etwas über eine Schweizer Stadt sagte, zeigte bloss, dass sie:er nichts von der Schweiz verstanden hat. Wenn überhaupt, müsste der Satz für die Schweiz andersherum heissen: «Bern/Genf/Zürich/Basel sind unbedeutende Städte, aber die Schweiz ist ein Land mit Weltbedeutung.»

Die Göttinger Kulturanthropologin Regina Bendix hat die beiden ansonsten sehr ähnlichen «small countries» in den Alpen einem analytischen Vergleich unterzogen. Obwohl sie sich bei der Bevölkerungszahl, der Topographie, der ökonomischen Struktur und dem hohen Mass an Fremdenfeindlichkeit trotz kompletter Abhängigkeit von migrantischer Arbeit sehr ähnlich sind, ist es gerade der Umgang mit der Kleinheit des Territoriums, der beide Länder fundamental unterscheidet: «Switzerland has always been and felt small, Austria grew to imperial dimensions that mentally reverberate in its shrunken terrain.»[i]

Phantomschmerzen

Kleinräumigkeit implizierte für Österreich lange (oder: immer) noch: verlorene Grösse; in der Schweiz hingegen: Identifikation – und sogar einen gewissen Exzeptionalismus. Deshalb sind, so Bendix, die Alpen, also eine Landschaftsformation, zu einem kontinuierlichen «core Swiss imaginary»[ii] geworden, während es für Österreich das nun seltsam dezentrierte urbane Zentrum ist: «The center of the Austrian imaginary remains Vienna.»[iii]

In Wien materialisieren sich an jeder Ecke «haptic reminders of imperial history»[iv]; in der Architektur natürlich, aber auch in den politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zum Rest des Landes sowie im Habitus und im Selbstverständnis der Stadt und ihrer Bewohner:innen. Und tatsächlich: Selbst als wenig historisch informierte:r Flaneur:in spürt man in Wien schnell den «territorialen Phantomschmerz» [v] des Kaiserreichs – wenngleich dieser inzwischen seine Linderung im «tourist gaze»[vi] statt im Revisionismus findet: Ungarn stellt für die rechtsextreme FPÖ in Österreich ein Vorbild für autoritären Staatsumbau dar, keine wiederzugewinnende Reichsprovinz.

Mit dem postimperialen Phantomschmerz geht ein ambivalenter Bezug auf Wiens Status als Weltstadt einher. So selbstbewusst und fordernd wie es mein:e eingangs genannte:r Gesprächspartner:in geäussert hat, würden es vermutlich nicht alle formulieren. Vielmehr befinden sich Wien und die Wiener:innen in einer komplizierten On-Off-Beziehung mit dem Label «Weltstadt». Zum einen natürlich, weil die Wiener:innen das Uneigentliche zu sehr mögen, um sich ungebrochen mit ihrer Stadt zu identifizieren. Zum anderen durchlief die Stadt in den letzten anderthalb Jahrhunderten tiefgreifende Prozesse der politisch-räumlichen Zentrierung und Dezentrierung, in der Wien immer wieder vom Zentrum eines Machtbereichs an die Peripherie wanderte und wieder zurück ins Zentrum. Auf der Ebene affektiver Identifikationen wurden diese De/Zentrierungen von nicht immer ganz deckungsgleichen Konjunkturen der Lust an der eigenen urbanen Grösse und dem Hadern damit begleitet. Daran wird die Relationalität urbaner Grösse deutlich, die eben nie einen objektiven Status bezeichnet, sondern nur in ihren Verhältnissen zu anderen Städten und räumlichen Konfigurationen verstehbar wird [vii].

Neobarock, Fiaker, Schnitzel

Ein weit verbreitetes Imaginäres Wiens beschreibt die Stadt als gemütlich, genussorientiert, überschaubar – oder, negativ gewendet, als langsam, provinziell und vergangenheitsorientiert; Begriffe, die man gemeinhin eher dem dörflich-kleinstädtischen Raum als einer Weltstadt zuschreiben würde. Dieses Imaginäre ist bis heute wirksam – insbesondere touristisch, wenn Neobarock, Fiaker und Schnitzel als Vienneseness schlechthin verkauft werden. Es dient aber auch zur Selbstbeschreibung: Eine Doku des ORF zur Wiener Musikszene aus dem Jahr 2018 versammelt einige Wiener Musiker:innen zu einer Familienaufstellung ins Beisl, dessen «Zigarettenrauch und Bierdunst» mehrfach von Sprecherin und Interviewten hervorgehoben wird: sehr gemütlich alles, aber schon auch provinziell und vielfach aufgeführt. Wien sei, so sagen es – nicht ohne ironische Distanz – die Musiker Voodoo Jürgens und der Nino aus Wien, eben eine «kleine Grossstadt», die gleichzeitig Dorf und Weltstadt sei (was eigentlich auch die grossen Städte der Schweiz treffend kennzeichnet) und in der es gemütlicher zuginge als in Berlin oder Hamburg.

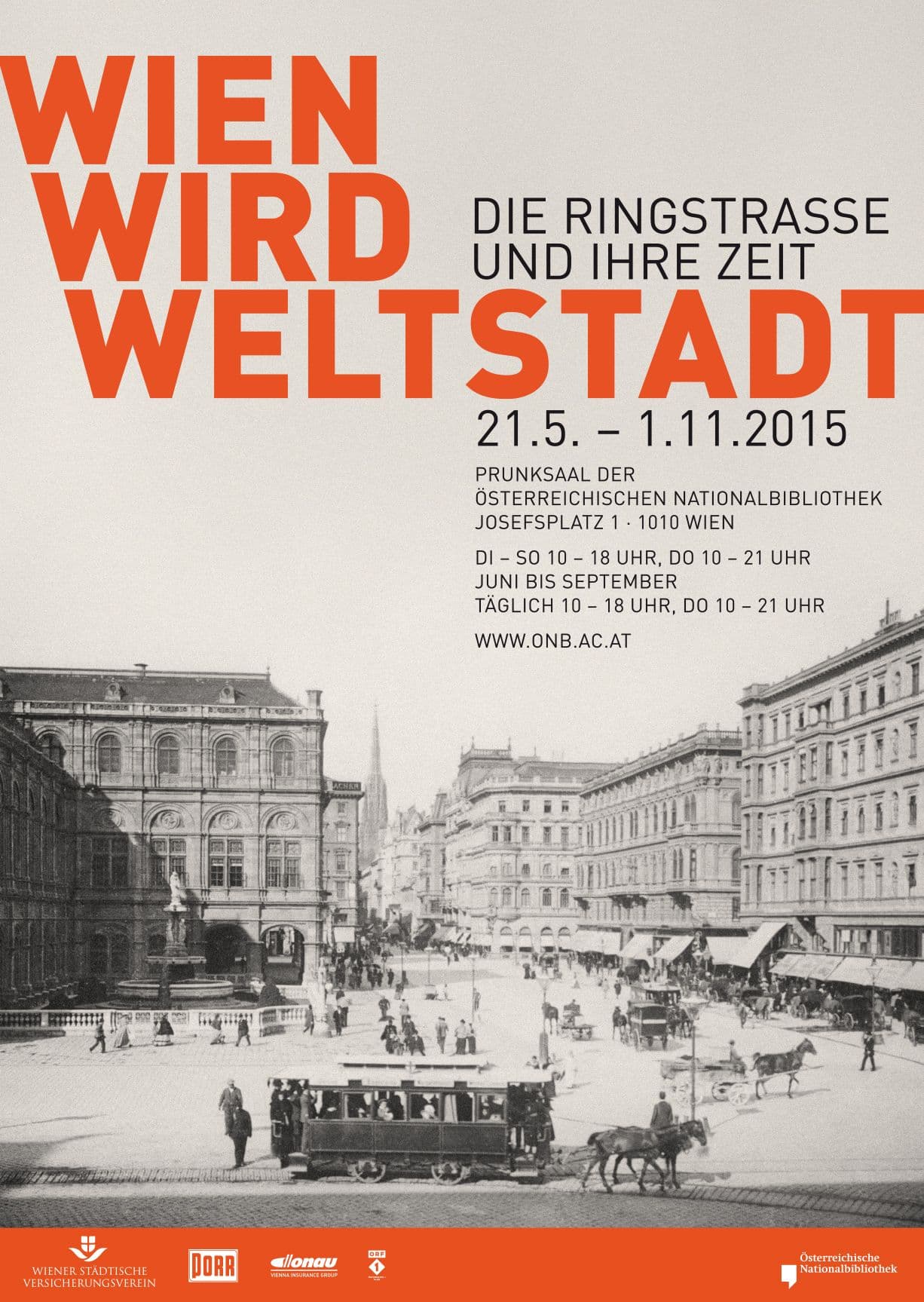

Dieses Spannungsverhältnis zwischen dem Grossstädtischen und dem Dörflichen, dem Neuen und dem Alten Wien, entstand, so der Kulturwissenschaftler Jens Wietschorke in seinem empfehlenswerten Buch Wien – Berlin: Wo die Moderne erfunden wurde, gerade als Reaktion auf einen der tiefgreifendsten Modernisierungsprozesse Wiens in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, und insbesondere im Kontrast zur jungen, dynamischen, ‹geschichtslosen› Grossstadt Berlin [viii]. Folgt man dem Titel einer Ausstellung der Österreichischen Nationalbibliothek aus dem Jahr 2015, ist es genau diese Zeit dieser Modernisierungen, in der Wien tatsächlich zur Weltstadt wurde.

In der Ausstellung wird die Eröffnung der Ringstrasse am 1. Mai 1865 als der Zeitpunkt identifiziert, in dem sich die Entwicklung Wiens zur Metropole mit Weltbedeutung auch in der Wahrnehmung der zeitgenössischen Beobachter:innen verdichtete. Der Abriss der frühneuzeitlichen Verteidigungsanlagen rund um das historische Zentrum der Stadt und das Bebauen der frei gewordenen Fläche mit den Prachtbauten, die heute für das touristische Wien nicht mehr wegzudenken sind – die Staatsoper, das Burgtheater, das Parlament, das Rathaus –, wurde auch damals schon mit Nostalgie und Sorge um den Charakter des «alten Wiens» begleitet. Das Narrativ, dass der Status als Weltstadt den Charakter des typisch Wienerischen gefährdet, wird man nicht nur im 19. Jahrhundert finden.

Plötzlich Weltstadt?

Rund um die Zeit, als die Ausstellung zur Eröffnung der Ringstrasse in der Nationalbibliothek zu sehen war, wurde das Thema «Weltstadt» in Wien wieder diskutiert. Wien sei «plötzlich Weltstadt» geworden, schreibt die überregionale Wiener Tageszeitung Die Presse im November 2014. Zwar könnten die Wiener:innen diese Erkenntnis «ohne Ironie kaum über die Lippen bringen» [ix] (was eigentlich kein Widerspruch ist, hat doch schon Georg Simmel ironische Distanziertheit als typisch für den urbanen Habitus herausgearbeitet), doch die Anzeichen seien objektiv vorhanden: Wien ist auf einmal nicht mehr gemütlich! «Wien hat es einfach eiliger als früher, die Menschen gehen rascher (sofern sie nicht auf ihr Smartphone schauen), wirken beschäftigt und trinken ihren Kaffee nicht mehr im Stehen, sondern im Gehen. Das Tempo hat sich erhöht.» [x] Neben der Beschleunigung werden Bevölkerungswachstum, mehr Diversität, mehr urbanes Flair, aber auch steigende Mieten und dichterer Verkehr als Anzeichen plötzlicher Weltstädtischkeit herangezogen. «Und so haben viele nicht bemerkt, dass Wien inzwischen auch nach internationalen Maßstäben [...] zu einer echten Großstadt geworden ist.» [xi]

Die Diagnose, dass Wien «plötzlich» zur Weltstadt geworden ist – wenngleich auch nur eine «kleine» – findet sich auch ein knappes Jahr später in einem weiteren Text in Die Presse [xii]. Einer weit verbreiteten Erzählung nach sei Wien, schreibt der damalige Chefredaktor der Presse, Rainer Nowak, in den 1970er und 80er Jahren eine «böse Provinzstadt mit zu vielen Einwohnern» [xiii] gewesen, in der «die Nähe zum Ostblock auch optisch spürbar war.» [xiv] Mit der Öffnung der Grenzen nach Osten sei Wien wieder attraktiver geworden und Teil eines neuen europäischen Zentrums: «Wien sei zum eleganten Berlin geworden.» [xv] Nun würden es die Wiener:innen sogar selbst glauben, Weltstadt zu sein – wenngleich sie der Lebensrealität des Alltags einer Weltstadt doch mehrheitlich ablehnend gegenüber stünden: «Die Liebe des Wieners zum Dörflichen, zum Konstanten ist unübersehbar.» [xvi]

Nowak stellt eine kulturelle Spaltung fest, wenn er ein «Wien mit zwei verschiedenen Geschwindigkeiten» ausmacht [xvii]. In den inneren Bezirken und den reichen Wienerwaldbezirken würden sich ‹internationale Manager› und ‹deutsche Studierende in Wohngemeinschaften› an «bunten Minigolf-Fahrradwegen» erfreuen, während sich niemand um die «ganz normalen Wiener» in den anderen Bezirken kümmere, so dass diese – so Nowaks These – dann als Reaktion der FPÖ zulaufen würden [xviii]. Zwar sieht sich Nowak als Veränderungsbefürworter, wirft den verantwortlichen Politiker:innen jedoch vor, den Menschen die harschen neuen Realitäten des Lebens in der boomenden Weltstadt nicht ausreichend zu erklären. Ob die Wiener:innen das Weltstadt-Leben mit Austerität, Kulturkampf und Backlash-These wirklich lieben lernen?

Rathausplatz-Diplomatie

Der gegenwärtigen Wiener Stadtregierung kann man jedenfalls nicht den Vorwurf machen, mit dem Wunsch, Wien offensiv und selbstbewusst als «global city» zu positionieren, hinter dem Berg zu halten – zum Beispiel als Host City des diesjährigen World Cities Summit Mayors Forum. Während die Gebäude der Vereinten Nationen als klassische globale Institutionen auf der anderen Donauseite eher dem auf das Zentrum gerichteten Blick entzogen sind, ist der Wiener Rathausplatz – ein weiteres bauliches Ergebnis der Weltstadt-Werdung Wiens in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts – in den letzten Jahren zu einem viel genutzten Schauplatz Wiener «cultural diplomacy» geworden. Für diese Form des politischen Austauschs spielt populäre Kultur eine zunehmend entscheidende Rolle.

Ein gutes Beispiel dafür ist die erste Weltmeisterschaft der Tramfahrer:innen, die im September am Rathausplatz und Universitätsring stattgefunden hat. Das Event lockte so viele Besuchende an, dass das Gelände teilweise gesperrt werden musste. Der ursprünglich 2012 als Tram-Europameisterschaft etablierte Wettbewerb – der 2015 auch schon mal in Wien stattgefunden hatte – wurde heuer in Wien erstmalig zu einer Weltmeisterschaft ausgebaut, da nun auch Teams aus den Amerikas (San Diego, Rio de Janeiro), Australien (Melbourne), Afrika (Casablanca, Oran) und Asien (Hongkong) teilnahmen. Das Team der Wiener Linien hat, wie schon 2015 und 2023, auch dieses Jahr gewonnen und konnte sich als Weltmeister feiern.

Der Vibe der Veranstaltung ähnelte ein bisschen dem, was man sich vom Eurovision Song Contest gewohnt ist: Es ist zwar ein Wettbewerb zwischen Ländern (bzw. Städten), doch steht keine Konkurrenzlogik im Zentrum, sondern eine geteilte Leidenschaft für eine kulturelle Praktik (Musik machen bzw. Tram fahren). Beide Wettbewerbe haben trotz ihrer Internationalität und diversen historischen Entwicklungen eigentlich etwas sehr Wienerisches an sich: Sie sind Feiern der öffentlichen Infrastruktur (öffentlicher Verkehr, öffentlicher Rundfunk) – etwas, das Wien sehr gerne macht (s. meine vergangene Kolumne zum Gemeindebau). Und tatsächlich: An der gleichen Stelle wird im nächsten Jahr auch anlässlich der Ausrichtung des nächsten Eurovision Song Contests in Wien mit dem Eurovision Village ein zentraler Treffpunkt für die lokalen und internationalen Fan-Communities gelegen sein.

Es ist, nach 1967 und 2015, der dritte ESC in Österreich – und der dritte, der in Wien stattfindet. Schon direkt nach seinem Gewinn hatte Sieger JJ den Wunsch verkündet, dass der Wettbewerb in seiner Heimatstadt Wien stattfinden solle. Neben einigen nicht ganz ernstzunehmenden Bewerbungen, blieben lediglich Innsbruck und Wien in der finalen Auswahl um den Austragungsort. Als dann am frühen Morgen des 20. August die Entscheidung für Wien fiel, war ich ehrlich überrascht: Ich hätte einen höheren zweistelligen Betrag darauf gewettet, dass der ESC dieses Mal einfach nicht erneut nach Wien gehen kann. Da habe ich wohl mit einem zu helvetischen Blick auf Österreich geschaut: Der ESC fand ebenfalls drei Mal in der Schweiz statt, immer aber in einer anderen Stadt. Dass eine einzelne Stadt so eindeutig für die ganze Welt als kulturelles Zentrum des Landes sichtbar wird, ist für ein schweizerisches Verständnis föderativer Balance kaum nachvollziehbar. Unbedeutendes Land und Weltstadt eben... hätte ich den Leitsatz beherzigt, hätte ich die Wette gewonnen.

Einen Unterschied zwischen den beiden Wettbewerben spüre ich aber schon: Während die Strassenbahn-WM von einer fast schon utopischen Wholesomeness geprägt war, ist von dieser positiven Stimmung beim ESC inzwischen nicht mehr viel zu spüren. In der Vorbereitung des Wiener Song Contests scheinen sich die Konflikte um die Teilnahme Israels zuzuspitzen, die sich bereits in Malmö und Basel offen gezeigt haben – die aber schon viel länger in der Geschichte des ESC zurückreichen [xix]. In einer echten Weltstadt verdichten sich eben auch die Widersprüche einer von politischen Spannungen durchzogenen Welt.

Zitation

Maximilian Jablonowski, Weltstadt weshalb warum, in: das.bulletin, 15.10.2025, URL: https://ekws.ch/de/bulletin/post/weltstadt-weshalb-warum.