Zwischen Faden und Form: Textile Manifeste im Museum für Gestaltung

Die Ausstellung «Textile Manifeste» im Museum für Gestaltung Zürich macht sichtbar, was lange übersehen wurde: Textilien als eigenständige, künstlerische Ausdrucksformen. Zwischen Bauhaus-Strenge und Soft-Sculpture-Experiment entfaltet sich ein Raum voller Stoffe, die Geschichten erzählen – Geschichten über Körper, Erinnerungen, Widerstand und Weiblichkeit. Eine Schau über das Sehen, das Nicht-Berühren und das textile Denken.

Ein Raum, der sich entfaltet

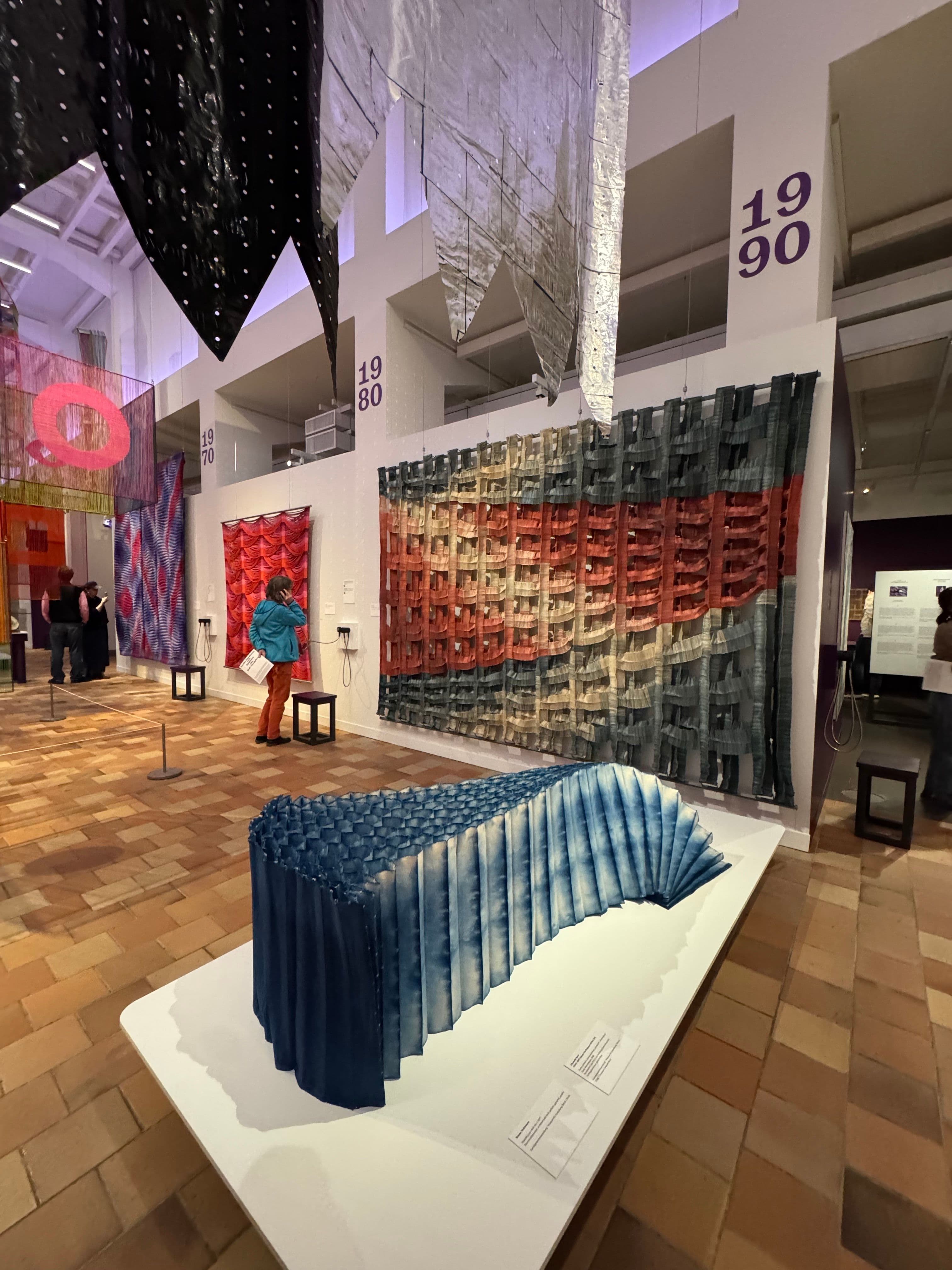

Schon beim Betreten der grossen Halle entfaltet sich ein visuelles Panorama, das ebenso weich wie imposant wirkt. Stoffe hängen von der Decke, fächern sich von den Wänden in den Raum und ziehen sich wie skulpturale Linien durch die Architektur. Einige Objekte sind aufgespannt, andere liegen auf tiefen Sockeln. Viele aber scheinen fast zu schweben. Teppiche, die man normalerweise auf dem Boden erwarten würde, hängen an den Wänden. Materialien, die wir alle aus dem Alltag kennen, präsentieren sich hier in musealer Distanz und fordern dadurch einen neuen Blick.

In den Seitenräumen taucht man in eine dichte Atmosphäre aus dunklem Violett und gezielt gesetztem Licht. Im Scheinwerferlicht treten die textilen Arbeiten aus dem Halbdunkel hervor – mal leuchtend, mal zurückhaltend. Der violette Farbton an den Wänden lässt sich kaum übersehen. Er signalisiert subtil aber deutlich einen feministisch konnotierten Raum. Es ist eine bewusste Setzung, die sich nicht nur in der farblichen Gestaltung zeigt, sondern auch in der Auswahl der Exponate: Die überwiegende Mehrheit der ausgestellten Werke stammt von Künstlerinnen.

Diese raumgreifende und dennoch intime Präsentation macht die Textilien zwar sichtbar, ehrt sie aber auch. Die Tatsache, dass man sie nicht anfassen darf – obwohl sie haptisch geradezu darum bitten würden – betont ihre materielle Würde. Es ist diese Spannung zwischen Alltagsobjekt und künstlerischem Artefakt, zwischen Taktilität und Distanz, die den Gang durch die Ausstellung so eindrucksvoll macht.

Stoff gewordene Haltungen

Die Ausstellung folgt in ihrer Mitte einem Zeitstrahl, der von 1900 bis heute reicht. Entlang dieser Achse entfalten sich die Exponate als stilles Archiv künstlerischer und gesellschaftlicher Entwicklungen – nicht linear, vielmehr durchlässig und assoziativ. Viele der frühen Arbeiten stammen aus Kunstgewerbeschulen, Textilklassen oder Handarbeitskursen. Sie zeigen Probestücke, Übungen, Versuche in sorgfältig gewählten Garnen, fein gesetzten Stichen und komplexen Mustern. Was einst vielleicht als Nebenprodukt textiler Ausbildungs- und Gestaltungsprozesse betrachtet wurde, wird hier als vollwertiges Kunstwerk inszeniert.

An diesen frühen Stücken lässt sich ablesen, was das Textil historisch war: ein Medium der Praxis, ein Ort der Disziplin, ein Ausdruck weiblicher Sozialisation. Jedoch werden sie in dieser Ausstellung nicht musealisiert im Sinne eines Rückblicks. Ganz im Gegeneteil: die Werke werden neu gerahmt – mit Raum, Licht und Respekt. Es handelt sich dabei, um ein dezidierter Akt der Aufwertung. Die Werke werden nicht auf dem Boden liegend gezeigt, wo sie sich ihrem ursprünglichen Zweck – als Teppich, als Wandbehang – untergeordnet hätten. Sie wurden angehoben, aufgehängt, hervorgehoben. Dabei werden sie von Dekorobjekte zu visuellen Manifestationen.

Gerade die Porträts im Eingangsbereich machen diese Verschiebung deutlich: «Wandbehang 2» von Doris Stauffer-Klötzer, ein geometrisches Frauenbild aus den 1950er-Jahren, steht neben Teresa Byszewskas «Dame Rouge», die zugleich Lebensfreude und Schmerz auszudrücken scheint. Daneben Lissy Funks gesticktes Porträt ihres Mannes – opulent in Farbe und Form, liebevoll im Detail. Jedes dieser Werke erzählt eine Geschichte. Nicht nur Geschichten über die dargestellten Personen, auch jene über die Künstlerinnen selbst, ihre Sichtweisen, ihre Techniken und ihre Biografien.

Die Ausstellung versammelt zahlreiche solcher Positionen, in denen Textilien mehr sind als Trägermaterial: Sie sind Erzählfläche, Widerstand, Erinnerung. Was früher als «weiblich konnotiertes Handwerk» galt, tritt hier selbstbewusst als künstlerischer Ausdruck auf. Zwischen Fransen, Fasern und Fäden verhandeln die Arbeiten Fragen von Identität, Körper, Nähe und Öffentlichkeit. Sie zeigen, wie politisch Stoff sein kann – ohne dabei laut sein zu müssen.

Nähe durch Distanz

Kaum eine Ausstellung macht so deutlich, wie nah uns ein Objekt kommen kann. Insbesondere, wenn wir es nicht berühren dürfen. Textilien, die förmlich nach Haptik schreien, werden hier in ihrer materiellen Eigenart inszeniert, ohne sich preiszugeben. Kein «bitte anfassen», keine Interaktionsaufforderung. Stattdessen: Distanz und die daraus resultierende Aufmerksamkeit. Die körperliche Zurückhaltung wird zur visuellen Einladung, denn genau dieses Nicht-Berühren-Dürfen schärft den Blick. Die Augen wandern über Fäden, Knoten, Muster, Sticktechniken. Man beugt sich über tiefgelegte Sockel, kreist um schwebende Gebilde, blickt auf die Objekte von unten, von der Seite, von hinten. Man muss sich die Stoffe erarbeiten. Wer näher tritt, wird belohnt und sieht, wie sorgfältig gearbeitet wurde, erkennt Unterschiede in Struktur, Materialdichte, Farbverläufen. Die Sinnlichkeit dieser Ausstellung entsteht nicht durch direkte Interaktion, sondern durch ihre Verweigerung und durch eine Dramaturgie, die das unterstützt.

Mit ihren dunklen Räumen, gezielter Lichtführung, klaren Blickachsen zwingt die Inszenierung nicht, sie verführt. Es gibt keinen vorgeschriebenen Rundgang, keine Hierarchie der Werke. Die offen gestaltete Ausstellung gibt ihren Besucher:innen die Freiheit, sich selbst zu orientieren. Man kann nah herangehen, sich zurückzulehnen, verweilen oder weiterziehen. Die Ausstellung ist eine Einladung, die Werke mit den Augen abzutasten wie mit den Fingerspitzen – in Etappen, in Schleifen, im eigenen Rhythmus.

Besonders auffällig ist dabei, wie die in Museen übliche Anweisung «nicht anfassen» hier nicht als Einschränkung wirkt, vielmehr als Methode. Die Distanz ist nicht kalt, sie ist respektvoll. Sie hebt die Objekte aus dem Alltäglichen heraus und markiert sie als bedeutungsvoll. Selbst jene Stücke, die als Übungsarbeiten oder Studien galten, erhalten durch ihre Präsentation an Wänden oder unter Lichtkuppeln eine neue Wertzuschreibung. Sie dürfen betrachtet, bestaunt, aber nicht mehr benutzt werden. Und genau diese ausschliesslich kontemplative Funktion macht sie zu Kunst.

Das Bedürfnis, diese weichen, schillernden, strukturierten Materialien zu berühren, wird während dem Rundgang fast körperlich spürbar. Besucher:innen erleben selbst, wie das Verbotene, den Blick schärft. Es fühlt sich an, als müsse man sich mit jedem Schritt mehr an das Objekt heranfühlen, ohne jemals Hautkontakt zu bekommen. Die Textilien offenbaren sich langsam, in Etappen, durch Annäherung, durch geduldiges Betrachten.

Zwischen Alltag und Anspruch

«Textile Manifeste» ist nicht nur eine Schau über Stoffe. Es ist eine Ausstellung über Bedeutungen, über das, was wir sehen, was wir erkennen und was wir übersehen. Sie zeigt, dass Alltagsgegenstände nicht minder kunstvoll sind als Leinwände. So z.B. der Teppich, der genauso gut über dem Kopf hängen kann – als Idee, als Manifest, als Geste. «Textile Manifeste» macht aus Probestücken, Meisterwerke.

In der Ausstellung wird textile Gestaltung als Kunstform verstanden, die Sichtbarkeit (er)schafft. Es wird deutlich, dass Fäden nicht bloss verbinden, sie können auch Herkunft, Zugehörigkeit, Intimität und Widerstand markieren. Zwischen weichen Materialien entfalten sich politische Botschaften – mal lauter, mal leiser, aber immer präsent. Insbesondere in der feministisch lesbaren Geste, textile Werke sichtbar zu machen, zu rahmen, zu kontextualisieren, liegt die Kraft dieser Ausstellung. Es geht nicht nur um künstlerische Techniken und handwerkliches Savoir-faire, mehr geht es um kulturelle Anerkennung. Im Zentrum der Ausstellung stehen Fragen wie: Wer gestaltet? Was gilt als Kunst? Was darf wie im Museum gezeigt werden?

Im Museum für Gestaltung Zürich, hier, wo Design, Alltagsästhetik und Handwerk zusammentreffen, wird deutlich, wie porös die Grenze zwischen Funktion und Kunst sein kann. Textile Werke gelten in diesen Räumen nicht länger als schmückendes Beiwerk, denn sie werden zu autonomen künstlerischen Positionen. Zwischen Bauhaus-Präzision, textiler Tradition und Soft-Sculpture-Experiment entfaltet sich ein weiter Raum, in dem Textil nicht mehr als zweitrangig erscheint, sondern als zentrales Medium des Denkens, Fühlens, Erinnerns.

Diese Neubewertung betrifft nicht nur das Objekt selbst, es bezieht sich genauso auf seine Macher:innen. Die Ausstellung rehabilitiert Sichtweisen, die zu lange unter dem Radar kultureller Wertung lagen: weiblich konnotiertes Gestalten, langsame Techniken, kollektive Prozesse. Eben darin liegt eine stille, aber nachhaltige Sprengkraft, denn das Textile entzieht sich der schnellen Rezeption. Es fordert Geduld sowie Aufmerksamkeit – und gibt dafür viel zurück.

Das Manifest dieser Ausstellung: das vermeintlich Weiche kann das Stärkste sein. Das Nebensächliche darf ins Zentrum rücken. Das Langsame, eine eigene Dringlichkeit artikulieren. Das, was wir mit den Händen greifen möchten, wirkt manchmal gerade deshalb, weil es sich entzieht und dabei, neue Räume für Bedeutung öffnet.

Zitation

Serafina Andrew, Zwischen Faden und Form: Textile Manifeste im Museum für Gestaltung, in: das.bulletin, 01.07.2025, URL: https://ekws.ch/de/bulletin/post/zwischen-faden-und-form-textile-manifeste-im-museum-fuer-gestaltung.